A lungo i Primogeniti dimorarono nella loro prima casa accanto all’acqua sotto le stelle, e percorsero la Terra pieni di ammirazione; e presero a formare discorsi e a dar nome a tutte le cose che scorgevano. Chiamarono se stessi Quendi, che significa “coloro che parlano con voci”.

A lungo i Primogeniti dimorarono nella loro prima casa accanto all’acqua sotto le stelle, e percorsero la Terra pieni di ammirazione; e presero a formare discorsi e a dar nome a tutte le cose che scorgevano. Chiamarono se stessi Quendi, che significa “coloro che parlano con voci”.

Come tutti sappiamo, il germe che sta alla base del legendarium di J.R.R. Tolkien è il suo amore per le lingue: fu per dare vita alle lingue elfiche che il Professore decise di creare un popolo che le parlasse, e un mondo nel quale questi potessero vivere e dare origine a storie e leggende. Le lingue elfiche hanno quindi un lessico, una grammatica, un proprio sistema di scrittura, una storia e un’evoluzione legate ai popoli che le parlano, proprio come succede per le lingue naturali.

Si tratta quindi di un argomento che da sempre suscita curiosità e affascina i lettori: per questo motivo l’AIST ha deciso di dedicare proprio alle tengwar il primo volume di una nuova collana dedicata alle lingue della Terra di Mezzo.

Tag: elfi

Tolkien Day, parla la scrittrice Roberta Tosi

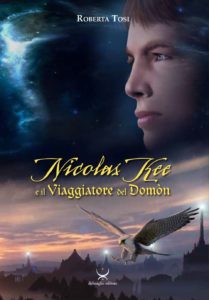

Il Tolkien Day 2017 si sta avvicinando in maniera inesorabile. Come ogni giorno continuiamo a proporvi dei contenuti esclusivi per accompagnarvi fino al giorno dell’evento, il 25 marzo, giorno in cui si terrà la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani in collaborazione con LudoManiacs. Il programma è stato oramai comunicato da qualche giorno e, in precedenza, vi abbiamo presentato alcuni degli ospiti e dei temi che occuperanno la giornata, tra cui la poesia, la musica, con special guest gli Holy Martyr. Oggi è la volta di Roberta Tosi, critica e curatrice d’arte oltre che presidente della Compagnia degli Argonath di Verona, che terrà una conferenza intitolata Esiste un’arte Elfica? Tolkien e la creazione letteraria nella Terra di Mezzo alle 16.15 presso il Macro Cafè. Nell’intervista che segue si parlerà di Elfi, di arte e del nuovo romanzo fantasy dell’autrice Nicolas Kee e il Viaggiatore del Domòn (Delmiglio editore).

Il Tolkien Day 2017 si sta avvicinando in maniera inesorabile. Come ogni giorno continuiamo a proporvi dei contenuti esclusivi per accompagnarvi fino al giorno dell’evento, il 25 marzo, giorno in cui si terrà la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani in collaborazione con LudoManiacs. Il programma è stato oramai comunicato da qualche giorno e, in precedenza, vi abbiamo presentato alcuni degli ospiti e dei temi che occuperanno la giornata, tra cui la poesia, la musica, con special guest gli Holy Martyr. Oggi è la volta di Roberta Tosi, critica e curatrice d’arte oltre che presidente della Compagnia degli Argonath di Verona, che terrà una conferenza intitolata Esiste un’arte Elfica? Tolkien e la creazione letteraria nella Terra di Mezzo alle 16.15 presso il Macro Cafè. Nell’intervista che segue si parlerà di Elfi, di arte e del nuovo romanzo fantasy dell’autrice Nicolas Kee e il Viaggiatore del Domòn (Delmiglio editore).

L’intervista

Benvenuta Roberta nel sito dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Siamo felici di averti qui e grazie del tempo. Iniziamo questa discussione parlando ovviamente di come hai scoperto J.R.R. Tolkien.

Mi sento onorata di essere qui, grazie a voi. Venendo invece subito alla prima domanda, posso dire di aver scoperto Tolkien per caso. Quando frequentavo il liceo (ormai un bel po’ di tempo fa) nessuno dei miei amici sapeva chi fosse quest’autore, all’epoca non erano ancora usciti i film. Io sono sempre stata una grande lettrice, da ragazzina divoravo letteralmente i libri e più erano voluminosi, più ci andavo a nozze. Quando vidi per la prima volta sul bancone di una libreria di Verona, Il Signore degli anelli, fu amore a prima vista. Non avevo idea di cosa fosse, né di cosa parlasse ma quel libro stava chiamando me! Non potei comprarlo subito, perché per le mie finanze era un po’ costoso ma alla prima occasione me lo feci regalare.

Qual è stata la tua prima impressione quando hai finito il primo libro di Tolkien?

Credo di aver pianto alla fine, per il distacco, la separazione nella storia e perché io stessa ormai l’avevo finito. Tuttavia, avevo anche chiara la sensazione di aver letto qualcosa di grandioso, di  epico, che facevo fatica a lasciare andare.

epico, che facevo fatica a lasciare andare.

Assieme alla tua attività con la Compagnia degli Argonath hai sempre portato avanti la passione per l’arte, che poi è diventata il tuo lavoro. Come sappiamo J.R.R. Tolkien era anche un buon illustratore, tu in che modo lo definiresti?

Tolkien è sorprendente, anche in questo. La stessa accuratezza con la quale crea le sue storie potremmo dire che viene riportata anche nel disegno, nell’illustrazione, nell’acquerello, che era la tecnica da lui più utilizzata. Non lascia niente al caso, neppure qui. Non era un professionista ma per la cura che riservava alle sue illustrazioni, si comportava come tale.

Se dovessi avvicinare Tolkien a un grande della pittura, chi sceglieresti e perché?

Se ci riferiamo alla sua espressività narrativa, all’infinità di particolari e dettagli che arrichiscono l’affresco delle sue storie, lo avvicinerei a un artista fiammingo, di quelli vissuti tra 4-500. Un Jan Van Eyck per intendersi, oppure un Hans Memling, anche se quest’ultimo era di origine tedesca, dove non mancano gli elementi soprannaturali, in certi casi potremmo dire quasi fantastici, ma sono resi con una precisione molto realistica così come ogni singolo particolare, ogni stelo d’erba è rappresentato con una cura infinita.

Al Tolkien Day terrai una conferenza sugli Elfi e l’arte. È, secondo te, questa razza a rendere maggiormente l’armonia della pittura? Se sì, in che modo?

Io credo che più che l’armonia della pittura, gli elfi incarnino proprio una sensibilità particolare nei confronti della realtà, che è tipica degli artisti. Ci sono vari indizi in cui Tolkien ci mostra questa loro specificità. Nel SDA, per esempio, vi è quel dialogo molto bello tra il concreto Gimli e l’acuto Legolas riguardo alle azioni degli uomini in cui il primo ne vede solo l’aspetto fallimentare “ed essi non portano a compimento la loro promessa”. L’altro invece ha uno sguardo che va oltre, anche se non ha tutte le risposte:

“Eppure è raro che i loro semi non germoglino”. Questo è l’atteggiamento tipico dell’artista che dà vita alla propria opera perchè sente che quella è la strada da percorrere, che i frutti del suo lavoro sono sempre davanti a lui, non alle spalle.

Gli Elfi sono sicuramente la razza che più affascina gli amanti del fantasy, anche al di là del mondo tolkieniano. Qual è il motivo, secondo te?

Secondo me, nell’immaginario collettivo, gli elfi rappresentano il meglio di un’umanità redenta: l’uomo come avrebbe potuto essere. Sono tutti belli, saggi, vivono in armonia con la natura e mantengono un giusto equilibrio con la realtà circostante. Si occupano di poesie e canti, di arte in generale. In più sono i custodi della bellezza sulla terra (almeno sulla Terra di Mezzo). Non ultimo, sono immortali, sempre che non vengano uccisi.

In realtà Tolkien ci dice anche che “non tutto quel ch’è oro brilla”. Gli elfi non sono solo così, intoccabili e splendenti. Anche loro si lasciano sedurre e ingannare. Melkor, ne Il Silmarillon, riuscirà a rubare infatti le preziose pietre, i Silmaril, causando proprio l’esodo degli elfi e le lunghe lotte che ne seguirono. Ne Lo Hobbit gli Elfi Silvani non si presentano proprio così ospitali come la loro razza vorrebbe. E perfino nel SDA sono molto cauti nel dare il loro aiuto nel momento del bisogno.

Insomma una bella razza sì, ma meglio andarci piano con l’entusiasmo.

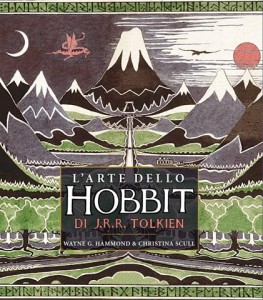

Sono stati pubblicati diversi libri sull’arte di Tolkien, da “L’arte de Lo Hobbit” a quella de “Il Signore degli Anelli”. Come giudichi queste opere?

Sono stati pubblicati diversi libri sull’arte di Tolkien, da “L’arte de Lo Hobbit” a quella de “Il Signore degli Anelli”. Come giudichi queste opere?

Sono pubblicazioni molto interessanti che raccontano l’evoluzione del pensiero di Tolkien anche nella sua rappresentazione figurativa. Sono un tassello ulteriore nella conoscenza dell’opera del Professore che ci rivelano quanto fosse preciso, come dicevo prima, nella narrazione, di quanto avesse pensato, immaginato ma anche raffigurato le parti salienti della sua opera. Si può apprezzare, passo dopo passo, lo studio stesso di particolari come la caverna di Bilbo, o la montagna di Smaug, o l’elaborazione della mappa della Terra di Mezzo e così via… Diciamo che parlano molto della sua arte in riferimento però alle opere letterarie, non tanto come fine a se stessa

C’è qualche autore fantasy contemporaneo che ritieni in grado di eguagliare o di avvicinarsi al modo di dipingere (per iscritto) i luoghi e i personaggi di Tolkien?

Di eguagliare sinceramente no. Almeno a me non viene in mente nessuno. L’unico che forse un po’ si è avvicinato è Michael Ende, con la Storia Infinita. Non a caso Ende era figlio del pittore surrealista Edgar… Un altro artista appunto.

Per quanto riguarda te, invece, hai qualche altro scrittore fantasy di riferimento oltre a Tolkien?

La risposta sembra quasi banale ma chi, in questi ultimi anni mi ha davvero entusiasmato è stata J.K. Rowling con, ovviamente, la saga di Harry Potter.

Dopo diversi saggi scritti e mostre curate hai deciso di buttarti nel mondo della narrativa fantasy. Puoi raccontarci com’è accaduto?

Devo dire che, in questo caso, vi ha contribuito molto la mia frequentazione degli artisti. Quando parlo con loro, in libertà e mi faccio raccontare la nascita della loro opera spesso ricorre questa frase “Quando creo, mi isolo nel mio mondo”.

Quale mondo? Mi è venuto spontaneo chiedermi. In che mondo vanno gli artisti quando creano? I pittori, gli scultori, ma anche i musicisti, gli scrittori?

Questo è stato lo spunto per iniziare il mio racconto.

Il tuo primo romanzo Nicolas Kee e il Viaggiatore del Domòn sarà pubblicato a breve. Da dove viene l’idea di base?

L’idea nasce proprio da quanto detto prima e dal fatto che in molte delle vite documentate degli artisti del passato sembra sempre che ci sia un vuoto temporale in cui questi “spariscono” dalle cronache del loro tempo per ricomparire soltanto con la loro prima opera accertata. Un vuoto che mi ha consentito di rendere più concreta la mia idea di partenza.

Cos’è il Domòn e cosa ti ha ispirato nella scelta?

Il Domòn è proprio questo mondo delle idee e dell’arte, della creatività e della visione. In fondo è una sorta di mondo, come il nostro, in cui vi è qualcosa in più o qualcosa di meno a seconda del punto di vista. Mi ha ispirato la vita di un artista, in particolare, che faceva proprio al caso mio.

Molti romanzi fantasy hanno alla base qualche tratto autobiografico. Il tuo ne ha qualcuno?

Sicuramente sparsi qua e là ci sono degli elementi che si ricollegano al mio vissuto. Il protagonista, per esempio, è un ragazzo che legge molto, come ho sempre fatto io anche alla sua età e, allo stesso tempo, disegna e riempie album e quaderni di schizzi e disegni. Io, fino alle medie, facevo esattamente così. Ho ancora i miei quaderni pieni delle storie che inventavo, disegnando a fumetti…

Nel tuo libro occupa un posto importante la figura di Tintoretto. Come prima cosa ti direi se vedi qualcosa in comune tra Tintoretto e Tolkien…

Non vedo molte affinità tra i due perché se il primo era molto frenetico in tutto ciò che faceva, l’altro era invece molto più metodico anche se un po’ disorganizzato. Però una cosa li accomuna senz’altro: entrambi sono stati dei “visionari”, per il tempo in cui vivevano, anche se in modi totalmente diversi.

Perché proprio Tintoretto?

Non ricordo molto della storia dell’arte studiata alle superiori, per non dire quasi niente. Solo un’opera mi rimase impressa nella mente, in quel periodo, un’opera proprio di Tintoretto. Si trattava del “Ritrovamento del corpo di San Marco”. Quell’opera, non so perché, mi colpì e mi accompagnò per molto tempo fino a quando non iniziai a studiare sul serio. Tintoretto poi l’ho trovato perfetto per il mio racconto per via della sua arte, così anticonformistica nel XVI secolo, ma non tanto per i soggetti rappresentati ma per la frenesia della sua creatività, per l’impulsività della sua pennellata e il desiderio di esserci, sempre, seppur tra luci e ombre. E poi sicuramente anche per le sue vicende personali, la sua vita ma non voglio rivelare troppo…

Il Domòn è descritto proprio come fosse il paesaggio di un quadro. Avevi qualche particolare opera in mente quando lo mettevi su carta?

Beh, questo è un bellissimo complimento e me lo tengo stretto, grazie. In realtà no, non avevo un riferimento in particolare ma vivendo in mezzo alle opere d’arte, ai dipinti, credo che questi, nel procedere con la descrizione dei luoghi, mi venissero in soccorso per poterli descrivere e raccontare meglio.

Quanto hai lavorato sull’idea e sulla stesura prima di arrivare a una forma definitiva?

L’idea, una volta focalizzato il punto di partenza, in realtà è venuta da sé. Avevo chiaro l’impianto narrativo ma non sapevo ancora che forma avrebbe preso. Credo di aver lavorato quasi un anno al racconto. Poi, la stesura definitiva, ha visto mie continue riprese, correzioni, cambiamenti, accorciamenti. Un po’ come la famosa tela di Penelope… mi sembrava non potesse essere mai finito e questo si è protratto per molto, molto tempo.

Da critica d’arte ti sei affidata a un noto artista per la realizzazione della copertina. Com’è nata la tua collaborazione con Friba?

Da critica d’arte ti sei affidata a un noto artista per la realizzazione della copertina. Com’è nata la tua collaborazione con Friba?

Friba è un artista straordinario, umanamente e professionalmente. Mi contattò lui stesso quasi due anni fa. Friba è originario di Rimini e aveva saputo che avevo portato al Meeting di Rimini la mostra che avevo curato dal titolo “In te c’è più di quanto tu creda”, dedicata a Lo Hobbit. Lui non aveva fatto in tempo a vederla ma mi comunicò subito la sua grande passione per Tolkien. Iniziammo così a confrontarci su tanti aspetti sia letterari che artistici, trovando molti punti in comune. In entrambi vi era il desiderio di poter realizzare qualcosa di bello insieme, che avesse a che fare col fantasy. Lo scorso anno gli parlai allora di questo mio romanzo… Io speravo davvero che l’idea gli piacesse perchè, secondo me, sarebbe stato in grado di realizzare una copertina e delle immagini favolose con un soggetto così. Volle leggere il libro, anche se non definitivamente corretto, e, devo dire, si entusiasmò. Mentre lo leggeva infatti iniziava già a realizzare dei bozzetti per delle future illustrazioni. Da lì poi il passo fu breve e oggi il frutto di questa collaborazione e della sua maestria si può apprezzare vedendo la copertina del mio libro, con l’augurio che questo sia solo il primo…

Hai già in mente se e come continuare la storia di Nicolas?

Non posso anticipare troppo ma penso proprio che Nicolas non abbia concluso del tutto la sua storia e quindi sì… andrò sicuramente avanti. Se ne vedranno delle belle…

Se dovessi convincere una persona a leggere il tuo libro, su cosa punteresti per differenziarti dai molti fantasy in commercio?

Che bella domanda! Forse bisognerebbe farla ai futuri lettori però io potrei dire questo: Se ti piace leggere il fantasy ma sei stufo di elfi e draghi, se ami l’avventura e l’arte, se credi che questo mondo abbia ancora bisogno di eroi, anche se i più impensati, e, nonostante ti dicano il contrario, pensi che che la letteratura fantastica sia un modo meraviglioso per guardare alla realtà da un’altra angolatura, beh… allora sei sul libro giusto.

Questo è Nicolas Kee e il Viaggiatore del Domòn.

ARTICOLI PRECEDENTI:

– Leggi l’articolo Tolkien Day: il Tolkien Reading Day e la poesia

– Leggi l’articolo Il 25 marzo partecipa al Tolkien Day a Roma!

– Leggi l’articolo Tolkien Day, ci sono anche gli Holy Martyr

– Leggi l’articolo Tolkien Day, intervista agli Holy Martyr

LINK ESTERNI:

– Vai al sito di Delmiglio editore

– Vai all’evento facebook del Tolkien Day

– Vai al sito dell”UNESCO

– Vai alla pagina facebook di LudoManiacs

.

La reincarnazione degli Elfi esce a Lucca

Tutto pronto per la nuova edizione di Lucca Comics & Games, il Festival internazionale dedicato al fumetto, al gioco e all’illustrazione, che si terrà a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre. Come ogni anno, l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani tiene i suoi seminari durante Lucca Comics & Games, all’interno di Lucca Games Educational con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti delle opere di J.R.R. Tolkien, anche su tematiche meno conosciute. Il tema di quest’anno sarà «I Signori della Terra di Mezzo». E quest’anno sarà anche l’occasione di avere un’anteprima sul nuovo libro della Collana «Tolkien e dintorni» della casa editrice Marietti 1820, che contiene una raccolta di preziosi scritti dell’autore del Signore degli Anelli tradotti per la prima volta in italiano. Il volume è in uscita in questi giorni,e sarà possibile acquistarlo allo stand dell’AIST nel padiglione Games di viale Carducci, stand A29. Il libro, curato da Roberto Arduini e Claudio Testi, con postfazione di Michaël Devaux, presenta le traduzione di tre testi di J.R.R. Tolkien sulla reincarnazione degli Elfi realizzate da Giampaolo Canzonieri, Lorenzo Gammarelli, Alberto Ladavas.

Tutto pronto per la nuova edizione di Lucca Comics & Games, il Festival internazionale dedicato al fumetto, al gioco e all’illustrazione, che si terrà a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre. Come ogni anno, l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani tiene i suoi seminari durante Lucca Comics & Games, all’interno di Lucca Games Educational con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti delle opere di J.R.R. Tolkien, anche su tematiche meno conosciute. Il tema di quest’anno sarà «I Signori della Terra di Mezzo». E quest’anno sarà anche l’occasione di avere un’anteprima sul nuovo libro della Collana «Tolkien e dintorni» della casa editrice Marietti 1820, che contiene una raccolta di preziosi scritti dell’autore del Signore degli Anelli tradotti per la prima volta in italiano. Il volume è in uscita in questi giorni,e sarà possibile acquistarlo allo stand dell’AIST nel padiglione Games di viale Carducci, stand A29. Il libro, curato da Roberto Arduini e Claudio Testi, con postfazione di Michaël Devaux, presenta le traduzione di tre testi di J.R.R. Tolkien sulla reincarnazione degli Elfi realizzate da Giampaolo Canzonieri, Lorenzo Gammarelli, Alberto Ladavas.

J.R.R. Tolkien

J.R.R. Tolkien

LA REINCARNAZIONE DEGLI ELFI E ALTRI SCRITTI

A cura di Roberto Arduini, Claudio Antonio Testi

Illustrazione di copertina: Ivan Cavini

Collana: Tolkien e dintorni

Anno di edizione: 2016

Formato: 14×21

Pagine: 112

I SIGNORI DELLA TERRA DI MEZZO:

I SIGNORI DELLA TERRA DI MEZZO:LA REINCARNAZIONE DEGLI ELFI – Venerdì 28 ottobre ore 14:00-16:00, di Claudio Testi, filosofo, segretario dell’Istituto Filosofico di Studi Tomistici, vicepresidente dell’AIST, saggista e membro del Comitato scientifico della collana “Tolkien e Dintorni” della casa editrice Marietti.

La tematica dell’immortalità degli Elfi è una di quelle che più affascinano gli appassionati. E la reincarnazione, è di enorme importanza per la comprensione del legendarium, tanto che ha impegnato Tolkien per oltre sessant’anni, e non senza motivi. La tematica è infatti centrale per comprendere le relazioni tra la morte umana e l’immortalità elfica (intesa come perenne legame degli Elfi a Arda, in anche se uccisi potevano tornare reincarnandosi) in quanto era essenziale per l’autore rendere credibile il “meccanismo” del ritorno post-mortem degli Elfi. Da essa dipendeva la stessa portata letteraria dell’opera, che altrimenti ne avrebbe patito, perché non sarebbe stata in grado di suscitare nel lettore quella credenza secondaria necessaria per poter “entrare” all’interno della sub-creazione artistica. Il relatore si concentrerà pertanto sulle tecniche che permettono agli Elfi di tornare comunque in vita se uccisi. Tolkien cambiò idea diverse volte e alla fine modificò anche alcuni miti del suo legendarium per armonizzare gli scritti. | Per iscriverti a questo seminario vai qui.

Gli Elfi sono vegetariani? Ecco cosa dice Tolkien

Quando si pensa agli Elfi vengono subito in mente omini verdi con le orecchie a punta che vivono nei boschi e mangiano solo verdura. È un’immagine pervasiva che fonde nel suo insieme caratteristiche che partono dalla mitologia germanica e giungono fino a noi, passando per le opere di Shakespeare, il folclore inglese e irlandese, le creature disegnate da Walt Disney (Campanellino), le creature descritte nei libri di Harry Potter e perfino gli assistenti di Babbo Natale! Noi, però, vogliamo parlare del nobile popolo degli Eldar, i primogeniti, gli Elfi descritti nelle opere di J.R.R. Tolkien. E vogliamo sfatare qualche mito su di loro: gli Elfi di Tolkien non sono vegetariani, né tantomeno vegani. Non lo scriviamo mossi da acredine verso le filosofie vegetariana o vegana ma semplicemnte perché riteniamo che nulla nei testi del professore di Oxford sostenga questa tesi.

Quando si pensa agli Elfi vengono subito in mente omini verdi con le orecchie a punta che vivono nei boschi e mangiano solo verdura. È un’immagine pervasiva che fonde nel suo insieme caratteristiche che partono dalla mitologia germanica e giungono fino a noi, passando per le opere di Shakespeare, il folclore inglese e irlandese, le creature disegnate da Walt Disney (Campanellino), le creature descritte nei libri di Harry Potter e perfino gli assistenti di Babbo Natale! Noi, però, vogliamo parlare del nobile popolo degli Eldar, i primogeniti, gli Elfi descritti nelle opere di J.R.R. Tolkien. E vogliamo sfatare qualche mito su di loro: gli Elfi di Tolkien non sono vegetariani, né tantomeno vegani. Non lo scriviamo mossi da acredine verso le filosofie vegetariana o vegana ma semplicemnte perché riteniamo che nulla nei testi del professore di Oxford sostenga questa tesi.

È opinione diffusa tra alcuni appassionati che anche gli Elfi di Tolkien siano vegetariani dal momento che sono per molti aspetti vicini alla natura e il fatto che essi preparino e mangino il lembas, “pan di via”, quando viaggiano li mostra attenti a un’alimentazione vegetariana. Inoltre, un contributo in questo senso è il fatto che Peter Jackson nei suoi film ispirati allo Hobbit faccia intendere proprio questo: nota è la scena in cui i Nani giungono a Rivendell e sono costretti a mangiare insalata! Ma gli Elfi nelle opere dello scrittore inglese sono cacciatori e analizzando le principali opere di Tolkien, Il Silmarillion, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, risulta subito chiaro che gli Elfi non sono vegetariani.

È opinione diffusa tra alcuni appassionati che anche gli Elfi di Tolkien siano vegetariani dal momento che sono per molti aspetti vicini alla natura e il fatto che essi preparino e mangino il lembas, “pan di via”, quando viaggiano li mostra attenti a un’alimentazione vegetariana. Inoltre, un contributo in questo senso è il fatto che Peter Jackson nei suoi film ispirati allo Hobbit faccia intendere proprio questo: nota è la scena in cui i Nani giungono a Rivendell e sono costretti a mangiare insalata! Ma gli Elfi nelle opere dello scrittore inglese sono cacciatori e analizzando le principali opere di Tolkien, Il Silmarillion, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, risulta subito chiaro che gli Elfi non sono vegetariani.

Fan fiction, i retroscena della dimora di Elrond

«Al di sopra del Marese, della Valle dell’Acqua, dei Monti Brumosi, del Bosco d’Oro,

della Montagna Solitaria, delle nubi, dei mari, al di là del Fuoco Dorato, della Rete di Stelle

e dei confini delle Cerchie del mondo…».

«Ma quanto è antipatico quel Gandalf! Lascia sempre commenti sprezzanti sul libro degli ospiti: “Gli asciugamani puzzano di muffa, la camera è piena di spifferi”». A leggere queste note non si può fare a meno di pensare a J.R.R. Tolkien, anche se in maniera inconsueta. Il mondo universo creato dallo scrittore inglese è giustamente lodato per la sua profondità e ampiezza, ma è tuttavia privo di alcune delle pratiche più banali della vita quotidiana. Per questo sono molti i lettori del Signore degli Anelli che prendono carta e penna per colmare alcune zone d’ombra delle opere di Tolkien. E così che nascono i diari della casa di Elrond…

«Ma quanto è antipatico quel Gandalf! Lascia sempre commenti sprezzanti sul libro degli ospiti: “Gli asciugamani puzzano di muffa, la camera è piena di spifferi”». A leggere queste note non si può fare a meno di pensare a J.R.R. Tolkien, anche se in maniera inconsueta. Il mondo universo creato dallo scrittore inglese è giustamente lodato per la sua profondità e ampiezza, ma è tuttavia privo di alcune delle pratiche più banali della vita quotidiana. Per questo sono molti i lettori del Signore degli Anelli che prendono carta e penna per colmare alcune zone d’ombra delle opere di Tolkien. E così che nascono i diari della casa di Elrond…