Smaug il drago, Aslan il leone, una ragazzina e il suo daimon, Harry e la sua cicatrice sulla fronte, più tutto un mondo in cui gli animali parlano e strane parole hanno il potere di creare e distruggere. Sono questi i protagonisti di Magical Books. From the Middle Ages to Middle-earth, la consueta mostra estiva inaugurata questa settimana dalla Bodleian Library di Oxford. Dedicata ai libri magici, è lo spunto per esporre il lavoro di alcuni dei più importanti esponenti della letteratura fantastica: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Susan Cooper, Alan Garner e Philip Pullman. I cinque autori presenti in mostra hanno tutti studiato all’università di Oxford e sono noti informalmente parte di quella che viene chiamata la Oxford School. Ognuno di loro frequentò le sale della Bodleian per studiare, far ricerche o semplicemente creare i loro mondi di fantasia, ed è questo il legame che la mostra vuole celebrare. Tra i manoscritti esposti spiccano, però, quelli dell’autore del Signore degli Anelli, fra cui una mappa della Terra di Mezzo.

Smaug il drago, Aslan il leone, una ragazzina e il suo daimon, Harry e la sua cicatrice sulla fronte, più tutto un mondo in cui gli animali parlano e strane parole hanno il potere di creare e distruggere. Sono questi i protagonisti di Magical Books. From the Middle Ages to Middle-earth, la consueta mostra estiva inaugurata questa settimana dalla Bodleian Library di Oxford. Dedicata ai libri magici, è lo spunto per esporre il lavoro di alcuni dei più importanti esponenti della letteratura fantastica: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Susan Cooper, Alan Garner e Philip Pullman. I cinque autori presenti in mostra hanno tutti studiato all’università di Oxford e sono noti informalmente parte di quella che viene chiamata la Oxford School. Ognuno di loro frequentò le sale della Bodleian per studiare, far ricerche o semplicemente creare i loro mondi di fantasia, ed è questo il legame che la mostra vuole celebrare. Tra i manoscritti esposti spiccano, però, quelli dell’autore del Signore degli Anelli, fra cui una mappa della Terra di Mezzo.

Tag: Shakespeare

Tolkien va a scuola… ma soltanto in Svezia!

Un classico della letteratura si può riconoscere da tante cose. Tutti lo conoscono, almeno per sentito dire e probabilmente moltissimi conoscono anche la trama del suo capolavoro. Ma la sua opera di solito lavora a uno stadio più profondo della società. Normalmente, entra nella formazione degli studenti: nei curriculum scolastici, nei programmi e nelle tesi universitarie. Per J.R.R. Tolkien tutto questo accade da moltissimi anni. Peccato che accada in tutto il mondo, tranne che in Italia. Da noi manca ancora molta strada da fare. Gli insegnanti italiani dovrebbero considerare Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli qualcosa di più che testi di nicchia, guardando oltre la facciata della mera opera narrativa, per scoprire o verosimilmente non ignorare ciò che sta dietro alle parole di Tolkien, dal mondo linguistico a quello mitologico, dal livello etico al fantastico puro. Proponiamo un esempio che in maniera lampante può far vedere quanto Tolkien sia considerato un classico della letteratura nel resto del mondo e quanto l’Italia sia lontana da questi livelli. Ma per farlo dobbiamo trasferirci in Svezia!

Un classico della letteratura si può riconoscere da tante cose. Tutti lo conoscono, almeno per sentito dire e probabilmente moltissimi conoscono anche la trama del suo capolavoro. Ma la sua opera di solito lavora a uno stadio più profondo della società. Normalmente, entra nella formazione degli studenti: nei curriculum scolastici, nei programmi e nelle tesi universitarie. Per J.R.R. Tolkien tutto questo accade da moltissimi anni. Peccato che accada in tutto il mondo, tranne che in Italia. Da noi manca ancora molta strada da fare. Gli insegnanti italiani dovrebbero considerare Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli qualcosa di più che testi di nicchia, guardando oltre la facciata della mera opera narrativa, per scoprire o verosimilmente non ignorare ciò che sta dietro alle parole di Tolkien, dal mondo linguistico a quello mitologico, dal livello etico al fantastico puro. Proponiamo un esempio che in maniera lampante può far vedere quanto Tolkien sia considerato un classico della letteratura nel resto del mondo e quanto l’Italia sia lontana da questi livelli. Ma per farlo dobbiamo trasferirci in Svezia!

Videogiochi, mondi virtuali e la Terra di Mezzo

Nel 2001 Edward Castronova definiva se stesso “un economista fallito”: aveva scelto un campo poco popolare – la ricerca sul welfare – e pubblicato alcuni studi che, a quanto poteva dire, «non avevano mai influenzato nessuno». Aveva rimediato un insegnamento alla California State University, una scuola statale che non gli poteva offrire nemmeno un dottorato. Per giunta, la moglie lavorava in un’altra città e durante la settimana viveva da solo. Per riempire le serate, si mise a giocare ai videogiochi.

Nel 2001 Edward Castronova definiva se stesso “un economista fallito”: aveva scelto un campo poco popolare – la ricerca sul welfare – e pubblicato alcuni studi che, a quanto poteva dire, «non avevano mai influenzato nessuno». Aveva rimediato un insegnamento alla California State University, una scuola statale che non gli poteva offrire nemmeno un dottorato. Per giunta, la moglie lavorava in un’altra città e durante la settimana viveva da solo. Per riempire le serate, si mise a giocare ai videogiochi.  Scelse un multiplayer online chiamato EverQuest, un “mondo virtuale” ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien, frequentato all’epoca da più di mezzo milione di giocatori nel mondo. Poi gli venne un’intuizione. Oggi Castronova è docente associato in Telecomunicazioni presso la Indiana University, contribuisce al blog TerraNova e si dedica proprio allo studio, da un punto di vista economico e sociale, dei synthetic worlds, mondi virtuali dove più utenti si incontrano. Sull’argomento ha pubblicato alcuni libri d’enorme successo, il primo dei quali ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto anche in Italia: Universi Sintetici. Come le comunità online stanno cambiando la società e l’economia (Mondadori, 2007). Cosa può dirci del mondo reale un gioco online, ispirato a Tolkien, pieno di elfi e nani guerrieri? Moltissimo.

Scelse un multiplayer online chiamato EverQuest, un “mondo virtuale” ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien, frequentato all’epoca da più di mezzo milione di giocatori nel mondo. Poi gli venne un’intuizione. Oggi Castronova è docente associato in Telecomunicazioni presso la Indiana University, contribuisce al blog TerraNova e si dedica proprio allo studio, da un punto di vista economico e sociale, dei synthetic worlds, mondi virtuali dove più utenti si incontrano. Sull’argomento ha pubblicato alcuni libri d’enorme successo, il primo dei quali ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto anche in Italia: Universi Sintetici. Come le comunità online stanno cambiando la società e l’economia (Mondadori, 2007). Cosa può dirci del mondo reale un gioco online, ispirato a Tolkien, pieno di elfi e nani guerrieri? Moltissimo.

Verlyn Flieger: «J.R.R. Tolkien, autore che ha anticipato i tempi»

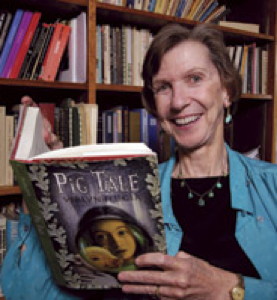

Tra pochi giorni, dal 25 al 26 novembre 2011 si terrà a Modena il primo dei Tolkien Seminar italiani, organizzato dall’Istituto filosofico di studi tomistici e dalla nostra Associazione, con il patrocinio della Tolkien Society inglese e della Provincia di Modena. Sarà anche l’occasione di un confronto diretto all’interno del Gruppo di studio sullo Hobbit con chi analizza e insegna negli Usa le opere del Professore di Oxford. Il momento pubblico del seminario si svolgerà venerdì 25 novembre, nella sede della Camera di Commercio di Modena (via Ganaceto, 134). Alle ore 21, a ingresso libero, sarà possibile ascoltare Verlyn Flieger e Giovanni Maddalena nella conferenza Mito e verità: la narrazione tra realtà e mistero. In vista del seminario, abbiamo già pubblicato un intervento del professor Maddalena. Ora, in esclusiva, pubblichiamo un’intervista alla professoressa americana, considerata la maggiore studiosa di Tolkien a livello mondiale insieme a Tom Shippey. Ha infatti curato Sulle Fiabe e Il fabbro di Wootton Major, dirige la rivista accademica Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review, ha vinto ben due Mythopoeic Award per i suoi studi e in questi mesi sta dando alle stampe una raccolta di suoi saggi (Green Suns and Faerie, ne abbiamo parlato qui) e il suo secondo romanzo, The Inn at Corbies’ Caww.

Tra pochi giorni, dal 25 al 26 novembre 2011 si terrà a Modena il primo dei Tolkien Seminar italiani, organizzato dall’Istituto filosofico di studi tomistici e dalla nostra Associazione, con il patrocinio della Tolkien Society inglese e della Provincia di Modena. Sarà anche l’occasione di un confronto diretto all’interno del Gruppo di studio sullo Hobbit con chi analizza e insegna negli Usa le opere del Professore di Oxford. Il momento pubblico del seminario si svolgerà venerdì 25 novembre, nella sede della Camera di Commercio di Modena (via Ganaceto, 134). Alle ore 21, a ingresso libero, sarà possibile ascoltare Verlyn Flieger e Giovanni Maddalena nella conferenza Mito e verità: la narrazione tra realtà e mistero. In vista del seminario, abbiamo già pubblicato un intervento del professor Maddalena. Ora, in esclusiva, pubblichiamo un’intervista alla professoressa americana, considerata la maggiore studiosa di Tolkien a livello mondiale insieme a Tom Shippey. Ha infatti curato Sulle Fiabe e Il fabbro di Wootton Major, dirige la rivista accademica Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review, ha vinto ben due Mythopoeic Award per i suoi studi e in questi mesi sta dando alle stampe una raccolta di suoi saggi (Green Suns and Faerie, ne abbiamo parlato qui) e il suo secondo romanzo, The Inn at Corbies’ Caww.

1) Come si è interessata alle opere di Tolkien? Quando ha letto per la prima volta Il Signore degli Anelli?

«Mi sono sempre piaciuti il mito e le fiabe, fin da quando ho imparato a leggere. Sono cresciuta con le storie di Re Artù, Robin Hood, Giasone e gli Argonauti, la Bella e la Bestia e Jack e la pianta di fagioli. Nell’inverno 1956-57 mi prestarono Il Signore degli Anelli da un mio collega delle Biblioteca Folger Shakespeare a Washington. Avevo appena finito un corso in traduzione del Beowulf e riconobbi subito i riferimenti anglosassoni e arturiani nel romanzo. Rimasi impressionata dalla cultura di Tolkien, specialmente perché all’epoca non sapevo che fosse un professore e uno studioso. Non sapevo nemmeno come pronunciare il suo nome».

2) Sono tanti anni che include Tolkien nei suoi corsi all’Università del Maryland. Qual è ora la sua idea sull’insegnamento delle opere di Tolkien?

«È difficile rispondere. Più insegno Tolkien e più diviene complicato insegnarlo. La sua opera è al tempo stesso

«È difficile rispondere. Più insegno Tolkien e più diviene complicato insegnarlo. La sua opera è al tempo stesso

medievale, moderna e post-moderna; combina aspetti di epica, romance, fiaba e tragedia. È insieme profondamente ispirata e profondamente pessimista. C’è molto da insegnare agli studenti di scuola inferiore, superiore e anche all’università, soprattutto ora che è passata la moda legata ai film di Peter Jackson. Penso sia importante vedere Tolkien nel contesto culturale del suo secolo, per ricordare che quella dello scrittore è la generazione sopravvissuta alla Prima Guerra Mondiale. William Morris, Lord Dunsany e George MacDonald possono anche essere state le sue influenze più immediate, mai i suoi pari sono Ernest Hemingway, Siegfried Sassoon, Robert Graves, T.S. Eliot e Ezra Pound. Tolkien non avrebbe potuto fare quel che ha fatto con Frodo se se non fosse passato attraverso l’esperienza della guerra».

3) Tolkien, quindi, merita di essere inserito nei corsi universitari con gli altri grandi scrittori inglesi come Chaucer, Shakespeare e Milton?

«Assolutamente sì. Tolkien è uno dei grandi scrittori della letteratura inglese ed è rappresentativo della sua epoca come Shakespeare, Chaucer e Milton lo furono della loro».

4) Cosa insegna di Tolkien nei suoi corsi all’università?

«Ho iniziato nel 1974 circa, includendolo in un corso sulla letteratura fantastica (l’argomento era come Il Signore degli Anelli veniva letto negli anni Sessanta e Settanta), ma ho subito realizzato come Tolkien fosse realmente un medievista, con connessioni alle prime opere inglesi come Beowulf e tarde opere medievali come la Morte D’Arthur di Malory. Volevo allora mostrare come lo scrittore non avesse soltanto scritto racconti di letteratura fantastica, ma opere immerse in profondità nella più durevole letteratura inglese. E non era sufficiente conoscere sommariamente le opere medievale, ma gli studenti doveva leggersele molto bene per comprendere la tradizione cui Tolkien faceva riferimento».

5) Lei ha curato la nuova edizione del saggio Sulle Fiabe. Perché pensa che questo saggio sia così centrale per comprendere Tolkien? E che impatto ha avuto sulla critica che studia il mito e la letteratura fantastica?

«Il saggio Sulle Fiabe è la discussione migliore e più completa che conosca su cosa siano il mito e le fiabe, a cosa servano e perché siamo perennemente popolari. Esplorando queste tematiche Tolkien stava al tempo stesso sviluppando la sua teoria della sub-creazione, su come rendere credibile il Mondo Secondario. Leggendolo, così, questo saggio offre anche uno sguardo al pensiero di Tolkien sulle sue opere. Lo scrisse nel 1938, subito dopo la pubblicazione dello Hobbit, ed è chiaro che stava già trovando gli errori commessi in quel libro e ragionando su come correggerli nel suo “nuovo Hobbit”, che poi diverrà Il Signore degli Anelli. Nel complesso, il saggio è divenuto il testo di riferimento per la critica sulla letteratura fantastica e sulla sua scrittura. È lo stesso per l’altro suo saggio famoso su Beowulf e i mostri; si può non essere d’accordo con quel che c’è scritto, ma non lo si può ignorare. Quel testo ha cambiato il volto della critica, rendendola meno tassonomica come era stata con Vladimir Propp, e più teoretica. Sfortunatamente, dopo Tolkien, gli scrittori di fantasy hanno troppo spesso seguito la lettera e non lo spirito di quel che aveva scritto. Questi hanno solo enfatizzato gli aspetti superficiali di un Mondo Secondario – per esempio, i draghi o la magia, senza un approfondimento “storico”. Quando Tolkien scrisse Sulle Fiabe e iniziò Il Signore degli Anelli, stava già lavorando sulla mitologia del Silmarillion da oltre

«Il saggio Sulle Fiabe è la discussione migliore e più completa che conosca su cosa siano il mito e le fiabe, a cosa servano e perché siamo perennemente popolari. Esplorando queste tematiche Tolkien stava al tempo stesso sviluppando la sua teoria della sub-creazione, su come rendere credibile il Mondo Secondario. Leggendolo, così, questo saggio offre anche uno sguardo al pensiero di Tolkien sulle sue opere. Lo scrisse nel 1938, subito dopo la pubblicazione dello Hobbit, ed è chiaro che stava già trovando gli errori commessi in quel libro e ragionando su come correggerli nel suo “nuovo Hobbit”, che poi diverrà Il Signore degli Anelli. Nel complesso, il saggio è divenuto il testo di riferimento per la critica sulla letteratura fantastica e sulla sua scrittura. È lo stesso per l’altro suo saggio famoso su Beowulf e i mostri; si può non essere d’accordo con quel che c’è scritto, ma non lo si può ignorare. Quel testo ha cambiato il volto della critica, rendendola meno tassonomica come era stata con Vladimir Propp, e più teoretica. Sfortunatamente, dopo Tolkien, gli scrittori di fantasy hanno troppo spesso seguito la lettera e non lo spirito di quel che aveva scritto. Questi hanno solo enfatizzato gli aspetti superficiali di un Mondo Secondario – per esempio, i draghi o la magia, senza un approfondimento “storico”. Quando Tolkien scrisse Sulle Fiabe e iniziò Il Signore degli Anelli, stava già lavorando sulla mitologia del Silmarillion da oltre

vent’anni. Aveva tutto quello sfondo da cui attingere».

6) La sua area specialistica di studio è la mitologia comparata. In cosa questa disciplina può aiutare nello studio delle opere di Tolkien?

«Tolkien stesso fu uno studioso di miti comparati vedendo i profondi legami che uniscono tutte le mitologie, le verità universali che esprimono sulla condizione dell’uomo, e colse anche le distinzioni culturali che rendono ogni mito unico per la società che lo genera. Tolkien amava il Kalevala, la mitologia del popolo finnico, perché era così diverso dai più familiari miti europei con cui era cresciuto. Il suo più grande eroe epico, Túrin Turambar, ha aspetti del Sigurd uccisore di draghi del mito nordico/islandese, l’assenza di auto-conoscienza dell’Edipo di Euripide, ma è stato modellato essenzialmente sulla tragedia dello “sfortunato Kullervo” del mito finnico».

«Tolkien stesso fu uno studioso di miti comparati vedendo i profondi legami che uniscono tutte le mitologie, le verità universali che esprimono sulla condizione dell’uomo, e colse anche le distinzioni culturali che rendono ogni mito unico per la società che lo genera. Tolkien amava il Kalevala, la mitologia del popolo finnico, perché era così diverso dai più familiari miti europei con cui era cresciuto. Il suo più grande eroe epico, Túrin Turambar, ha aspetti del Sigurd uccisore di draghi del mito nordico/islandese, l’assenza di auto-conoscienza dell’Edipo di Euripide, ma è stato modellato essenzialmente sulla tragedia dello “sfortunato Kullervo” del mito finnico».

7) Con Splintered Light (Schegge di Luce, Marietti 2006) e A question of time lei ha evidenziato l’importanza centrale delle tematiche legate alla “luce” e al “tempo” in Tolkien. Pensa che ci siano altri temi centrali nelle sue opere?

«Sì, un tema importantissimo è quello della “morte”, più evidente nel Simarillion che nel Signore degli Anelli, ma presente anche lì. Una delle più belle poesie è il lamento allitterativo per i guerrieri caduti nella battaglia dei Campi del Pelennor. La “possessività” è un altro tema, il desiderio di tenere per sé qualcosa. L’elemento centrale della trama nel Signore degli Anelli è la necessità di lasciar andare le cose a cui si è legati: Pipino si disfa persino della sua spilla, Sam sacrifica i suoi utensili per cucinare, ma quando viene il momento, Frodo non riesce ad abbandonare l’Unico Anello, e questo causa la sua caduta e la sua tragedia. Questo ci porta al tema a esso legato, quello della “perdita”. Molto di ciò che c’è di bello e meraviglioso della Terra-di-mezzo svanirà per sempre».

«Sì, un tema importantissimo è quello della “morte”, più evidente nel Simarillion che nel Signore degli Anelli, ma presente anche lì. Una delle più belle poesie è il lamento allitterativo per i guerrieri caduti nella battaglia dei Campi del Pelennor. La “possessività” è un altro tema, il desiderio di tenere per sé qualcosa. L’elemento centrale della trama nel Signore degli Anelli è la necessità di lasciar andare le cose a cui si è legati: Pipino si disfa persino della sua spilla, Sam sacrifica i suoi utensili per cucinare, ma quando viene il momento, Frodo non riesce ad abbandonare l’Unico Anello, e questo causa la sua caduta e la sua tragedia. Questo ci porta al tema a esso legato, quello della “perdita”. Molto di ciò che c’è di bello e meraviglioso della Terra-di-mezzo svanirà per sempre».

8 ) Nel suo saggio Tolkien On Fairy-Stories lei e l’altro autore Douglas A. Anderson scrivete che l’analisi che Tolkien fa dei racconti di fate «anticipa il pensiero modernista e post-modernista della sua epoca e quello successivo» (pag. 20). Può spiegarci cosa intendete?

«Posso comparare Il Signore degli Anelli alla Terra Desolata di T.S. Eliot, un classico della letteratura modernista, in quanto entrambi descrivono un mondo frammentato, un mondo in decadenza, afflitto dalla guerra e incerto sulle sue verità. Quando Aragorn dice a Éomer: “Bene e male non sono cambiate

rispetto al passato”, Tolkien sta parlando del e al suo secolo travagliato, che non era per nulla sicuro di esser nel giusto. È proprio quel che stava facendo Eliot. Tolkien è uno scrittore post-modernista in quanto il suo testo interroga sé stesso, parla di sé, è conscio di sé stesso come testo. Nella scena tra Sam e Frodo sulle scale di Cirith Ungol, Sam si domanda in che tipo di storia si trovano, e come la gente in una storia reagisce diversamente dalla gente che la ascolta. Egli vuole essere in “un grande librone con lettere rosse e nere”. Quando Frodo dice, “Perché Sam, ascoltarti mi rende allegro come se la storia fosse già scritta”, il lettore realizza che il racconto è già scritto, lo sta tenendo in mano in quel momento e che Sam non lo sa. Questa è la quintessenza del post-moderno. Non ci può avere più meta-narrazione di questa».

9) Quale è stata, secondo lei, l’influenza di Tolkien sulla letteratura fantastica nel suo complesso?

«Tolkien ha permesso di far considerare seriamente la fantasy. Se Tolkien non avesse scritto Il Signore degli Anelli, George Lucas non avrebbe potuto produrre Guerre Stellari. Il suo impatto è stato enorme, e non ha generato il genere Fantasy più di quanto non ne sia un’espressione. Gli scrittori che si sono ispirati a lui, sono per lo più semplici imitatori, che hanno replicato gli elementi superficiali delle sue opere – un piccolo eroe o un anti-eroe, una quest, un oggetto magico, una mappa con luoghi esotici, alcune parole in corsivo per rappresentare un’altra lingua. Ciò che non hanno saputo riprodurre è l’umanità di Tolkien, il suo senso profondo che ci si trova in un mondo caduto, con le gioie e dolori che segnano le caratteristiche della sua Terra-di-mezzo».

10) Quando verrà pubblicata la sua nuova antologia di saggi, intitolata Green Suns and Faërie: Essays on J.R.R. Tolkien? Ci sono altre pubblicazioni in vista?

10) Quando verrà pubblicata la sua nuova antologia di saggi, intitolata Green Suns and Faërie: Essays on J.R.R. Tolkien? Ci sono altre pubblicazioni in vista?

«Spero uscirà per dicembre. Mi aspettavo uscisse insieme al mio ultimo romanzo fantasy The Inn at Corbies’ Caww, ma è stato pubblicato a settembre. La mia raccolta di saggi era programmata per l’agosto scorso, ma fattori legati all’editore, la Kent State University Press, lo hanno ritardato oltremodo. Si tratta di una collezione di saggi [ISBN 978-1-60635-094-2; prezzo negli Usa 24.95 dollari, intorno ai 18 euro] che riunisce molte delle mie conferenze tenute in questi anni, con l’aggiunta di alcuni studi inediti. In copertina appare l’immagine The Glittering Caves of Aglarond di Ted Nasmith».

Roberto Arduini

.