Confermato anche per il 2019 uno dei più importanti appuntamenti accademici del mondo tolkieniano: si tratta dell’International Medieval Congress di Leeds, che per il quinto anno consecutivo propone, grazie all’operato della dottoressa Dimitra Fimi, una serie di interventi incentrati sul Professore. Il congresso, ad oggi il più grande convegno dedicato agli studi medievali in Europa, avrà luogo presso il campus principale dell’università di Leeds dal 1 al 4 di luglio ed il tema generale di quest’anno sono le materialità.

Confermato anche per il 2019 uno dei più importanti appuntamenti accademici del mondo tolkieniano: si tratta dell’International Medieval Congress di Leeds, che per il quinto anno consecutivo propone, grazie all’operato della dottoressa Dimitra Fimi, una serie di interventi incentrati sul Professore. Il congresso, ad oggi il più grande convegno dedicato agli studi medievali in Europa, avrà luogo presso il campus principale dell’università di Leeds dal 1 al 4 di luglio ed il tema generale di quest’anno sono le materialità.

L’anno precedente, incentrato sul tema della memoria, anche il vice presidente AIST Claudio Antonio Testi ha presentato uno dei suoi studi, André Breton e J.R.R. Tolkien: Surrealism, Subcreation and Frodo’s Dreams, disponibile sul sito Journal of Tolkien Research, una rivista online ad accesso libero, il cui contenuto è a disposizione dei lettori gratuitamente. Testi ci ha inoltre permesso di pubblicare il suo resoconto delle altre conferenze tolkieniane tenutesi nel 2018, di cui potete leggere qui la prima parte e qui la seconda. Potete trovare sul nostro sito anche il resoconto dell’IMC del 2017, redatto da Testi e dal nostro presidente Roberto Arduini.

L’anno precedente, incentrato sul tema della memoria, anche il vice presidente AIST Claudio Antonio Testi ha presentato uno dei suoi studi, André Breton e J.R.R. Tolkien: Surrealism, Subcreation and Frodo’s Dreams, disponibile sul sito Journal of Tolkien Research, una rivista online ad accesso libero, il cui contenuto è a disposizione dei lettori gratuitamente. Testi ci ha inoltre permesso di pubblicare il suo resoconto delle altre conferenze tolkieniane tenutesi nel 2018, di cui potete leggere qui la prima parte e qui la seconda. Potete trovare sul nostro sito anche il resoconto dell’IMC del 2017, redatto da Testi e dal nostro presidente Roberto Arduini.

Tag: Leeds

Tolkien all’IMC 2018, il resoconto – parte 2

Dopo il resoconto dei Tolkien Society Seminar 2018 e della prima giornata dell’International Medieval Cognress, proseguiamo i nostri approfondimenti con i sunti della seconda giornata, proposti sempre dal vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi, che in quello stesso giorno ha presentato un intervento riassuntivo del suo studio sugli elementi religiosi nell’opera tolkieniana, pubblicato in italiano col titolo Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien (Edizioni Studio Domenicano, 2014) recentemente tradotto in inglese dalla Walking Tree Publishers.

Dopo il resoconto dei Tolkien Society Seminar 2018 e della prima giornata dell’International Medieval Cognress, proseguiamo i nostri approfondimenti con i sunti della seconda giornata, proposti sempre dal vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi, che in quello stesso giorno ha presentato un intervento riassuntivo del suo studio sugli elementi religiosi nell’opera tolkieniana, pubblicato in italiano col titolo Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien (Edizioni Studio Domenicano, 2014) recentemente tradotto in inglese dalla Walking Tree Publishers.

Tolkien all’IMC 2018, il resoconto – parte 1

Dopo aver condiviso con noi i suoi appunti sui Tolkien Society Seminar 2018 svoltisi a Leeds, il vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi ci propone anche dei brevi sunti degli studi dedicati al Professore presentati all’International Medieval Congress di Leeds, il più grande convegno europeo dedicato al Medioevo e al medievalismo, che negli ultimi anni ha mostrato un interesse per il mondo tolkieniano in costante crescita, con un numero sempre maggiore di interventi su di esso incentrati, e che hanno visto tra i relatori di quest’anno anche Claudio Testi stesso. L’IMC ha avuto inizio lunedì 2 ed è terminato giovedì 5 luglio: noi vi proporremo in due articoli la sintesi delle conferenze che hanno avuto luogo nei primi due giorni (oltre non è stato possibile per il nostro vicepreside trattenersi): augurandovi una buona lettura, facciamo ritorno a Leeds!

Dopo aver condiviso con noi i suoi appunti sui Tolkien Society Seminar 2018 svoltisi a Leeds, il vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi ci propone anche dei brevi sunti degli studi dedicati al Professore presentati all’International Medieval Congress di Leeds, il più grande convegno europeo dedicato al Medioevo e al medievalismo, che negli ultimi anni ha mostrato un interesse per il mondo tolkieniano in costante crescita, con un numero sempre maggiore di interventi su di esso incentrati, e che hanno visto tra i relatori di quest’anno anche Claudio Testi stesso. L’IMC ha avuto inizio lunedì 2 ed è terminato giovedì 5 luglio: noi vi proporremo in due articoli la sintesi delle conferenze che hanno avuto luogo nei primi due giorni (oltre non è stato possibile per il nostro vicepreside trattenersi): augurandovi una buona lettura, facciamo ritorno a Leeds!

Tolkien Society Seminar 2018: il resoconto

Vi avevamo anticipato che il vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi avrebbe preso parte all’International Medieval Congress di Leeds (potete leggere l’articolo sull’IMC qui) e proprio nello stesso periodo del suo soggiorno a Leeds (più precisamente domenica primo luglio) si sono tenuti i prestigiosi Tolkien Society Seminar, a cui egli ha preso parte ed assistito. Claudio Testi ci racconta brevemente quali sono stati i contenuti degli interventi e condivide con i nostri lettori alcune delle sue riflessioni in merito.

Vi avevamo anticipato che il vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi avrebbe preso parte all’International Medieval Congress di Leeds (potete leggere l’articolo sull’IMC qui) e proprio nello stesso periodo del suo soggiorno a Leeds (più precisamente domenica primo luglio) si sono tenuti i prestigiosi Tolkien Society Seminar, a cui egli ha preso parte ed assistito. Claudio Testi ci racconta brevemente quali sono stati i contenuti degli interventi e condivide con i nostri lettori alcune delle sue riflessioni in merito.

Ogni anno i Tolkien Society Seminar propongono un differente tema: quest’anno si trattava di Tolkien the Pagan? Reading Middle-earth through a Spiritual Lens (Tolkien il Pagano? Leggere la Terra di Mezzo attraverso una lente spirituale).

Ore 10:00 – 10:20, cominciano i Tolkien Society Seminar! Il primo intervento è di Nelson Goering con Shrouded Shrines and Holy Harrows: a Philological View of (Un)holy Places in Middle-earth.

Ore 10:00 – 10:20, cominciano i Tolkien Society Seminar! Il primo intervento è di Nelson Goering con Shrouded Shrines and Holy Harrows: a Philological View of (Un)holy Places in Middle-earth.

Chi sono gli dei senza nome, più antichi di Morgoth, nel Lai dei Figli di Húrin? Cosa significava “heathen” (pagano) per Tolkien? Per Tolkien pagano era “non-cristiano”, ma con delle connotazioni particolari. Un intrusione del passato nel presente. Un linguaggio emotivo, che implicava qualcosa di “altro”. Goering fa riferimento agli “heathen tabernacles” (tabernacoli pagani) nella traduzione del Beowulf di Tolkien. Tolkien era interessato alle parole antico inglesi sopravvissute nei moderni toponimi, mostrando termini arcani sopravvissuti nei paesaggi. Un parallelo è il termine Dunharrow, che contiene la parola antico inglese per pagano (in italiano tradotto come Dunclivo) nel Signore degli Anelli di Tolkien, Le connotazioni sono quelle di oscurità e alterità. Dunharrow mostra tutte le qualità che Tolkien vedeva nei “heathen tabernacles” nel Beowulf.

È stato menzionato anche Alan Reynolds «I think we fail to grasp imaginatively the pagan “heroic” temper, the almost animal pride and ferocity of “nobles” and champions on the one hand; or on the other the immense relief and hope of Christian ethical teaching amidst a world with savage values (Mitchell 1968, 12-13).

I’m indebted to Alan Reynolds for that reference, which is tucked away in Mitchell’s introduction to Kevin Crossley-Holland’s translation of Beowulf».

Commento di Testi: l’autore esamina il tema del paganesimo nel mondo di Tolkien nei Figli di Húrin. Parla della comprensione tolkieniana degli heathen intesi come non cristiani. Esamina anche la tensione presente in Tolkine verso i luoghi pagani. Cita i commenti di Tolkien al Beowulf, in cui si parla di heathen tabernacles.

Ore 10:20 – 10:40, Claudio Testi con Pagan Saints in Middle-earth (un sunto dall’omonimo volume recentemente pubblicato dalla Walking Tree Publishers, traduzione di Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien).

Ore 10:20 – 10:40, Claudio Testi con Pagan Saints in Middle-earth (un sunto dall’omonimo volume recentemente pubblicato dalla Walking Tree Publishers, traduzione di Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien).

Il mondo di Tolkien è internamente pagano, ma esternamente in armonia con la Rivelazione Cristiana. Entrambi questi aspetti esprimono un modo di pensare fondamentalmente cattolico. La Musica degli Ainur, e le idee elfiche di fato sono eccellenti esempi della sintesi tolkieniana di pagano e cristiano, ad esempio il superficiale politeismo dei Valar ed Eru come Creatore di tutto. Allo stesso modo, la terminologia dei concetti del fato elfico non è cristiana, ma la Provvidenza resta un’idea centrale.

Un commento di un lettore ha annunciato la prossima pubblicazione di una recensione da parte di Jan van Breda su Lembas Extra (rivista della Società Tolkieniana Olandese, Unquendor).

Ore 10:40 – 11:00, Sultana Raza con Shades of Indian Ideologies in the Fellowship.

Ore 10:40 – 11:00, Sultana Raza con Shades of Indian Ideologies in the Fellowship.

È illuminante sovrapporre i chakra ai membri della Compagnia dell’Anello, pensando ad essi come parti di un corpo: Gimli = i piedi, Grampasso = le gambe, Merry = lo stomaco, Sam = la schiena, Frodo = il cuore, Boromir = le braccia, Pippin = la bocca, Gandalf = la testa, Legolas = gli occhi.

La studiosa inizia facendo un’esegesi di Ilúvatar, avatar della luce dal punto di vista della lingua hindi, passando poi agli Ainur, termine che in hindi avrebbe un particolare significato, formandosi da una parola che deriva dall’arabo nur = luce, e aaina = specchio (in hindi), per cui gli Ainur sarebbero specchi della luce. Considerando che Tolkien aveva delle nozioni di sanscrito, ci può essere stata un’influenza inconscia.

Raza trova similitudini anche tra chakra e hroa (corpo): in un corpo tutto è collegato. I chakra ci connettono con un mondo superiore e uno inferiore: infatti noi siamo in una Terra di Mezzo. Vengono fatte anche associazioni tra razze e chakra, gli Elfi sono l’alto chakra, gli uomini e gli hobbit il medio, ad esempio.

Per ragioni di tempistiche, la studiosa non è riuscita a spiegare un’altra corrispondenza riscontrata, quella tra le tappe del viaggio della Compagna ed alcuni elementi della mitologia indiana.

Ore 11:00 – 11:20, Putri Prihatini con The Names of Túrin Turambar and the ‘Spiritual Burden’ Concept in Javanese Naming Philosophy.

Ore 11:00 – 11:20, Putri Prihatini con The Names of Túrin Turambar and the ‘Spiritual Burden’ Concept in Javanese Naming Philosophy.

L’autrice non ha potuto essere presente, ed il suo studio è stato letto da Nelson Goering.

I nomi molto significativi nella cultura giavanese, ma possono essere anche causa di un “fardello spirituale”. Come funziona ciò nella Terra di Mezzo, specialmente considerando l’interesse di Tolkien per la nomenclatura? Ad esempio, i nomi elfici sono scelti e cambiati attraverso complesse scelte fatte dai genitori. Túrin continua a cambiare il suo nome, ma la tragedia continua a seguirne i passi. Qual’è l’effetto del (ri)nominare qualcuno? Qual’è l’effetto del nome stesso?

Commento di Testi: i tre nomi degli Elfi sono dati dal padre e dalla madre, e quest’ultimo è basato su una sua conoscenza del bimbo (come esempio di veda Fëanor). Túrin Turambar mostra chiaramente una connessione tra il suo nome e la storia. Sono idee simili a alcune del Giappone e dell’Indonesia, in cui la scelta del nome incide sul futuro.

Putri Prihatini ha un suo blog, per la maggior parte scritto in indonesiano, ma alcuni post su Tolkien sono in inglese.

Pausa

Ore 11:40 -12:00, Brad Eden con Tolkien the Buddhist: Reincarnation, Inherited Memory and Theosophy, oh my!.

Ore 11:40 -12:00, Brad Eden con Tolkien the Buddhist: Reincarnation, Inherited Memory and Theosophy, oh my!.

Tolkien ebbe forse familiarità col Buddismo attraverso gli scritti dello studioso oxoniense Max Müller. La compassione di Frodo e il suo pacifismo potrebbero essere letti come principi buddisti. Allo stesso modo, l’intero Il Signore degli Anelli è incentrato sull’idea di rinunciare a qualcosa (l’Unico Anello). La reincarnazione elfica era un problema dal punto di vista teologico per un devoto cattolico come Tolkien, ma Barfield e Charles Williams non esclusero il concetto dalle loro idee filosofiche. Tolkien era realmente interessato in idee quali la memoria genetica e la parapsicologia, basti pensare ai Notion Club Papers. Il ritorno di Gandalf può essere visto come reincarnazione? E che dire della reincarnazione di Glorfindel, un’idea su cui Tolkien lavorò molto nei suoi scritti tardivi? E la reincarnazione dei Nani? Gandalf potrebbe essere un bodhisattva (cioè destinato all’illuminazione e di seguito a divenire un Buddha)? Gli interessi di Tolkien si estendevano oltre la rigida struttura spirituale del Cattolicesimo. La sua mitologia nasce da filosofia e religione, ma è molto più sincretica di quanto sia ritenuto solitamente.

Commento di Testi: l’autore premette che sa benissimo che Tolkien non era buddista. Ad Oxford, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, con Müller, si discute sul senso della mitologia (anche orientale), quindi Tolkien forse ha conosciuto la filosofia orientale quando da giovane studiava a Oxford mitologia e folklore. Il viaggio di Frodo è un lasciarsi andare (non un migliorare), simile al karma. L’atteggiamento di Frodo è simile al buddismo anche per il minor interessamento alla guerra che mostra alla fine del Signore degli Anelli.

Tolkien e la reincarnazione: il Professore ci ragiona per tutta la vita usando termini anche diversi come reincarnazione, resurrezione, transfer di memoria, eccetera. Influenze di C. Williams e Barfield (si veda Flieger in Splintered Lights e A Question of Time). Tolkien in The Notion Club Papers e in The Lost Road sviluppa idee simili al Buddismo, anche nel Signore degli Anelli con Gandaf e Merry. Esamina a lungo il caso dell’Elfo Glorfindel. Anche Gandalf si reincarna. Sulla reincarnazione dei Nani, si ricordi che Durin VI è stato ucciso da un Balrog (come Gandalf e Glorfindel).

È significativo il brano Athrabeth Finrod ah Andreth, con la storia dell’amore di Andreth e Aegnor, e il Tale of Adanel, una delle versioni della Caduta degli Uomini (dal volume Morgoth’s Ring, il decimo della History of Middle-earth).

Differenze col Buddismo: nel Buddismo le anime possono tornare anche in forme animali, non così in Tolkien.

Conclusione: Tolkien è meno cattolico ortodosso di quello che può sembrare, ama esplorare punti di vista diversi.

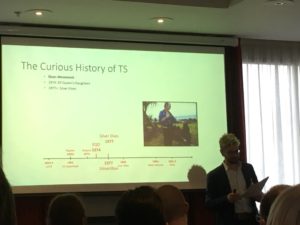

Ore 12:00 – 13:00, Markus Davidsen con Honouring the Valar, Seeking the Elf Within: the Curious History of Tolkien Spirituality and the Religious Affordance of Tolkien’s Literary Mythology.

Ore 12:00 – 13:00, Markus Davidsen con Honouring the Valar, Seeking the Elf Within: the Curious History of Tolkien Spirituality and the Religious Affordance of Tolkien’s Literary Mythology.

Davidsen analizza inizialmente i primi movimenti spirituali/religiosi degli anni Sessanta e Settanta basati sulla mitologia di Tolkien (gli Hippy dal 1965 in poi, l’episodio nel deserto del Mojave nel 1973; le Elf Queen’s Daughters nel 1974; i Silver Elves nel 1977), passando agli anni Ottanta, durante i quali movimenti di questo genere ancora proliferano (il Tribunal of the Sidhe nel 1984 arriva a sostenere che Tolkien fosse un changeling, ovvero un bambino umano che è stato segretamente sostituito dalle fate con uno della loro gente), ed infine agli anni Novanta, dove si arrivano a ipotizzare teorie di cospirazione e rituali, con The Magical World of the Inklings di Grant (1990) e High Elvish Working di Bridges (1993). Tutti questi movimenti religiosi sostengono che l’opera di Tolkien mostri una verità spirituale basata su una rivelazione. Essi approcciano Tolkien attraverso dei rituali e percepiscono il mondo di Tolkien e i suoi abitanti come reali. Molti di questi movimenti religiosi/spirituali sostengono che una persona possa essere un Elfo, geneticamente o nell’anima. Perché la mitologia di Tolkien suscita queste reazioni/risposte spirituali? Non abbiamo questo fenomeno in Game of Thrones, per fare un esempio). Le opere di Tolkien sfidano il proprio status di opera di fantasia (ad esempio, proponendo la Terra di Mezzo come un tempo mitico della nostra terra). Questo genere di linguaggio che mette in dubbio l’idea delle opere tolkieniane come semplice invenzione può essere trovata sia nella Prefazione del Signore degli Anelli e nelle sue Lettere.

Commento di Andrew Higgins: sarebbe interessante esplorare l’uso delle lingue inventate da Tolkien all’interno di questi gruppi e dei loro rituali.

Commento di Pat Reynolds: un paper molto interessante! Credo ci sia ancora molto da esplorare in termini delle risposte spirituali più mondane (non religiose, non basate sulla fede), come l’adottare i personaggi di Tolkien nella visualizzazione creativa legata alla guarigione. È stato interessante anche rivedere in prospettiva i dibattiti di venti anni fa.

Commento di Testi: interessante storia di vari movimenti tolkieniani nel nostro mondo primario: gli hippies dal 1965 in poi; nel 1973 nacque un gruppo per cercare realmente i resti di Minas Tirith nel deserto del Mojave; nel 1977 un gruppo femminista si ispirò alle regole e la morale elfiche, coniando anche un loro linguaggio elfico; nel 1984 nasce “Il Tribunale dei Sidhe” in California (ed esistono ancora), un’organizzazione neo-pagana, che si identificano come i veri Quendi; nel 1990 dopo il libro di Grant The Magical World of the Inklings, si inizia a cercare una conoscenza segreta che ispirò Tolkien e ispira nel 1993 un altro libro High Elvish Working che tramite pratiche magiche esplora la verità dietro al mondo di Tolkien. Dal 1995 con internet fenomeni simili si moltiplicano incredibilmente e dal 2001 coi film il fenomeno si accresce ancora esponenzialmente: esempio sono i gruppi Tie elvelieva e Indigo Elves (che dicono di ricevere comunicazioni direttamente da Arwen).

Conclusioni: questi gruppi ritengono che 1) Tolkien è più di fiction, ma una verità forse basata su rivelazioni; 2) il mondo di Tolkien può essere ingaggiato con rituali; 3) il mondo di Tolkien e i suoi personaggi sono reali almeno su un altro piano (quando non su questo) e si può entrare davvero in contatto con Valar ed Elfi; 4) una persona può essere davvero un Elfo (geneticamente o spiritualmente) perché dai mezzelfi il sangue elfico gira ancora tra gli uomini.

La relazione chiude facendo un paragone tra Tolkien e Martin: in Tolkien ci sono alcuni meccanismi (ad esempio l’espediente delle traduzioni, riferimento a luoghi reali, il fatto che nelle lettere dice di registrare qualcosa di accaduto) che lo rendono più credibile e applicabile al mondo primario (anche se questo apre il conflitto autore-narratore).

Ore 13:40 – 14:00, Justin Lewis-Anthony con Tolkien’s Mandos. Pratchett’s Death.

Ore 13:40 – 14:00, Justin Lewis-Anthony con Tolkien’s Mandos. Pratchett’s Death.

Mandos emette verdetti guidato da Eru, Death è più simile ad un freelance nel suo agire. Mandos è severo, ma non implacabile. Death è implacabile (There’s no justice […] there’s just me.). All’inizio della sua carriera l’esperienza di Pratchett come giornalista lo ha portato faccia a faccia con la morte. Le ultime parole di Aragon prima di morire mostrano dolore, ma non disperazione. Nell’Athrabeth Finrod ah Andreth, Andreth sostiene che la morte fu imposta agli uomini da Morgoth, ma la sua idea viene messa in questione.

Commento di Testi: in Tolkien uno dei temi centrali è morte e immortalità. Pratchett scrive in parte come reazione a Tolkien, che ammira: e in lui la Morte diventa un personaggio. Mandos gli si avvicina, ma è molto diverso dal personaggio di Prarthcett: si sposa, prova a essere giusto, eccetera. Anche Pratchett nella sua vita ha avuto molte esperienze di morte. Di esempi sulla morte in Tolkien ce ne sono molti, ma i più importanti sono la morte di Aragorn (esempio di «ars moriendi») e le riflessioni di Andreth. Uno degli ultimi libri di Pratchett (The Shepherd’s Crown) ha Morte come personaggio e dice che dopo morte non c’è speranza.

Ore 14:00- 14:20, Ryan Haeker con On the Providential Historicism of Middle-earth.

Ore 14:00- 14:20, Ryan Haeker con On the Providential Historicism of Middle-earth.

Le tre Ere della Terra di Mezzo come cicli storici separati. La Prima e la Seconda Era includono la Caduto (dei Noldor e dei Númenóreani). Ogni ciclo storico include momenti provvidenziali.

Commento di Testi: la storia della Terra di Mezzo può essere interpretata in un’ottica provvidenziale a partire dalla Musica degli Ainur alla Prima Era e in avanti. Questa idea la si vede anche nella progressiva divisione degli Elfi e dei loro linguaggi, come ha mostrato Verlyn Flieger in Splintered Lights. Lettura in quest’ottica delle varie ribellioni: Melkor, Fëanor, Númenor.

Ore 14:20 – 14:40, Andrew Higgins con ‘But Melko take them!’: why did the Elves think Men Worshipped Melko? An Analysis of ‘Si Qente Feanor’.

Ore 14:20 – 14:40, Andrew Higgins con ‘But Melko take them!’: why did the Elves think Men Worshipped Melko? An Analysis of ‘Si Qente Feanor’.

Si Qente Feanor: un documento che mostra l’inizio dello screzio tra Elfi e Uomini.

Nelle parole di Feanor il male è associato con un cattivo odore. I cuori degli uomini, dice, “can be smelled by Melko”, essi sono “smelled out to be evil”. Le parole di Feanor sono come una propaganda politica – gli Uomini servi di Melko possono essere “smelled out”, fiutati. E di certo questa propaganda comincia con Feanor.

Commento di Testi: sono analizzati i testi presenti in The Book of Lost Tales I (p. 167). Testo legato a due proposizioni in Quenia pubblicato in Parma Eldalamberon 15 (p. 15) e da Higgins tradotto in questo paper. Il frammento tratta di Feanor il saggio che dice qualcosa di opposto a qualcos’altro: Feanor si riferisce agli Uomini e dice che sono cattivi fin dall’origine per questo Melko li “ha annusati”. Feanor pare negare qualsiasi possibilità di redenzione agli Uomini e per tutto ciò dice che hanno venerato Melko. Dietro c’è il mistero della gelosia degli Elfi verso gli Uomini: forse questo fatto che Melkor li ha “annusati” fin dall’origine la può spiegare.

Domande: la Fimi chiede se potrebbe essere una cattiva propaganda di Feanor contro gli Uomini e Higgins risponde che potrebbe essere. Resta da capire perché Feanor parla così in The Book of Lost Tales I.

Ore 15:00 – 15:20, Giovanni Carmine Costabile con Also Sprach Feanor, Spirit of Fire: A Nietzschean Reading of Tolkien’s Mythology.

Ore 15:00 – 15:20, Giovanni Carmine Costabile con Also Sprach Feanor, Spirit of Fire: A Nietzschean Reading of Tolkien’s Mythology.

Feanor come rappresentazione dell’Übermensch, avendo inoltre elementi in comune con la storia di Mosè (legislatore, leader della sua gente durante l’esodo, non entra nella terra promessa, eccetera).

Commento di Testi: premessa, Tolkien ha studiato Nietzsche in università durante un suo personale periodo “ateo”. Confronto tra Tolkien e Nietzsche:

– differenze Nietzsche è iniziatore del postodernismo, è maestro del sospetto, mentre Tolkien è un fervente cattolico romano e medievalista,

– similitudini: filologi, influenzati dal Romanticismo, legati a Wagner.

Paralleli:

– l’idea di ombra in Gaia scienza e nel Signore degli Anelli, con Sauron, sebbene nell’Athrabeth Finrod ah Andreth l’ombra ha anche un significato positivo (protegge dal sole)

– la genealogia della morale, Feanor e il Superuomo: Feanor ha moltissimi caratteri in comune con il Mosè visto da Nietzsche e ha idee molto simili al superuomo di Nietzsche.

– il “Dio è morto” di Nietzsche e desiderio di Sauron di farsi Dio.

Brighid Bardsley, che avrebbe dovuto presentare From Ents to Elbereth: Tolkien’s Trojan Horse of Paganism, è stata assente per malattia

Ore 15:20 – 15:40, Aslı Bülbül Candaş con The Nature of Arda: An Artwork as the Embodiment of the Flame Imperishable.

Ore 15:20 – 15:40, Aslı Bülbül Candaş con The Nature of Arda: An Artwork as the Embodiment of the Flame Imperishable.

Dalla Musica degli Ainur, alla visione di Arda, ad Arda come reame fisico. La Fiamma Imperitura al cuore di questo processo creativo. La Fiamma Imperitura è nei Due Alberi di Valinor, e in seguito nei Silmarilli. I Silmarilli finiscono nell’aria, nelle fiamme e nell’acqua – correlazione con i Tre Anelli degli Elfi (Vilya, Nenya e Narya). Entrambi gli artefatti sono un tentativo artistico di preservare la Fiamma Imperitura.

Commento di Tom Hillman: Perché la Fiamma Imperitura avrebbe bisogno di essere preservata?

Risposta di Candas: «In my understanding, the Flame Imperishable is the core embodiment of creative power. In physical sense it surfaces in the form of light. So that’s a basic desire for denizens of Arda to put creative power into practice and thus protect it against the linear time perception as Arda’s nature is all they have in the vast void of this cosmology».

Commento di Testi: Arda come opera d’arte grazie alla Fiamma Imperitura: Musica -> visione -> Arda reale. La studiosa vede questa creazione come un processo ancora in atto e non dato una volta all’inizio e basta. Viaggio della Fiamma Imperitura: Ilúvatar → cuore di Arda → i Due Alberi di Valinor → i Silmarilli in aria, acqua, aria (= a tre anelli potere). In Nenya si vede molto la Fiamma Imperitura. Si tratta di un circolo chiuso tra Ungoliant e sue figlie: i Due Alberi di Valinor → i Silmarilli → la Stella di Eärendil → la Fiala di Galadriel.

.

La creazione continua anche nel senso che le varie opere d’arte hanno loro caratteristiche spirituali.

Ore 15:20 – 15:40, Richard Hronek (da The Tolkien Heads podcast) con ‘That’s what I’m Tolkien about!’: Tolkien Fandom and the Hermeneutics of the Digital Age.

Ore 15:20 – 15:40, Richard Hronek (da The Tolkien Heads podcast) con ‘That’s what I’m Tolkien about!’: Tolkien Fandom and the Hermeneutics of the Digital Age.

Hronek propone una lettura di un passaggio del Signore degli Anelli e propone una serie di riflessioni letterali, simboliche e personali, unendo una lettura approfondita alla ricezione del lettore.

Commento di Testi: Hronek ascoltò un podcat su Harry Potter e le Sacre Scritture e vide i film di Peter Jackson: in seguito iniziò a discutere di Tolkien con i propri amici, sul modello della Lectio Divina, ma con discussioni molto appassionate sul significato letterale (esempi: parte del capitolo La Vecchia Foresta, l’arrivo a Brea degli Hobbit). Invita a fare assieme questo tipo di Lectio col significato letterale.

Ore 15:40 – 16:00, Jessica Yates con The Origins of Vingilot.

Ore 15:40 – 16:00, Jessica Yates con The Origins of Vingilot.

Dove incontrò Tolkien per la prima volta la collezione di componimenti poetici Christ I e la significativa frase “éala éarendel engla beorhtast”? Yates sostiene che fu nell’opera Teutonic Mythology di Jacob Grimm e forse in Hamlet in Iceland di Israel Gollancz.

Commento di Testi: sull’origine di alcuni nomi tolkieniani di cui Yates parlò in altre relazioni:

– Melko (la fonte è “Melkio”: da un libro di fine Ottocento)

– Earendel in Christ II di Cynewulf; forse anche da Hamlet

– Vingilot: mostra un articolo su Gringolet, il cavallo di Sir Gawain (ci ha messo 15 anni per averlo), contenuto in uno dei Saga-Book della Viking Society for Northern Research. In base a manoscritti e pronunce dice che si arriva alla forma Wingalet, nome anche di una barca che è del tutto simile a Vingilot.

– Tolkien era molto ispirato dai cigni e probabilmente lesse articoli su questi nomi: potrebbe aver letto l’ultimo articolo citato verso il 1914, quando stava studiando Chaucer (dai manoscritti si vede come Tolkien passa da V a W poi di nuovo a V nel nome).

ARTICOLI PRECEDENTI:

– Leggi l’articolo Tolkien all’IMC di Leeds 2018

– Leggi l’articolo Sulle orme di Tolkien 3: a Leeds per il seminario

– Leggi l’articolo Sulle orme di Tolkien 4: il convegno medievale

– Leggi l’articolo A Leeds un seminario e 4 conferenze su Tolkien

LINK ESTERNI:

– Vai al sito del Leeds International Medieval Congress 2018

– Vai al sito della Tolkien Society

– Vai al sito di Unquendor, la Società Tolkieniana Olandese

– Vai al blog di Putri Prihatini

– Vai al sito della Viking Society for Northern Research

– Vai al sito della Walking Tree Publishers

– Vai al sito The Tolkien Heads

.

Tolkien all’IMC di Leeds 2018

L’estate avanza, ma gli accademici dediti agli studi tolkieniani non sono ancora intenzionati a concedersi una vacanza: luglio inizia con l’International Medieval Congress dell’Università di Leeds, il più grande convegno dedicato agli studi medievali in Europa, che avrà luogo da lunedì 2 a giovedì 5 luglio e all’interno del quale Tolkien rivestirà quest’anno un ruolo di primo piano. Non è il primo anno che lo scrittore e filologo britannico è al centro di conferenze proposte in tale sede e già l’anno scorso si aveva assistito ad un proliferare di interventi dedicati alle sue opere, con ben quattro sessioni ad esse dedicate, che il presidente AIST Roberto Arduini e il vicepresidente Claudio Antonio Testi avevano seguito e recensito per noi durante uno dei loro viaggi di ricerca in Inghilterra (i più curiosi possono leggere l’intero resoconto del viaggio cominciando qui); quest’anno Testi porta l’Italia dall’altra parte della cattedra, proponendo il suo studio che lega Tolkien e André Breton col filo cangiante ed evanescente dei sogni e del surrealismo. Si tratta di uno studio

L’estate avanza, ma gli accademici dediti agli studi tolkieniani non sono ancora intenzionati a concedersi una vacanza: luglio inizia con l’International Medieval Congress dell’Università di Leeds, il più grande convegno dedicato agli studi medievali in Europa, che avrà luogo da lunedì 2 a giovedì 5 luglio e all’interno del quale Tolkien rivestirà quest’anno un ruolo di primo piano. Non è il primo anno che lo scrittore e filologo britannico è al centro di conferenze proposte in tale sede e già l’anno scorso si aveva assistito ad un proliferare di interventi dedicati alle sue opere, con ben quattro sessioni ad esse dedicate, che il presidente AIST Roberto Arduini e il vicepresidente Claudio Antonio Testi avevano seguito e recensito per noi durante uno dei loro viaggi di ricerca in Inghilterra (i più curiosi possono leggere l’intero resoconto del viaggio cominciando qui); quest’anno Testi porta l’Italia dall’altra parte della cattedra, proponendo il suo studio che lega Tolkien e André Breton col filo cangiante ed evanescente dei sogni e del surrealismo. Si tratta di uno studio  già proposto in terra italica, più precisamente il 14 dicembre durante il convegno Tolkien e la letteratura della Quarta Era, tenuto presso l’Università di Trento. Congratulandoci ancora una volta con Claudio Antonio Testi per i risultati raggiunti, proponiamo ai nostri lettori l’intero spettro degli studi dedicati a Tolkien che verranno presentati in questo convegno, durante sei sessioni, organizzate dalla dottoressa Dimitra Fimi (Dipartimento di Studi Umanistici della Cardiff Metropolitan University) e dal professor Thomas Honegger (Dipartimento di Studi Inglesi, Friedrich-Schiller-Universität Jena).

già proposto in terra italica, più precisamente il 14 dicembre durante il convegno Tolkien e la letteratura della Quarta Era, tenuto presso l’Università di Trento. Congratulandoci ancora una volta con Claudio Antonio Testi per i risultati raggiunti, proponiamo ai nostri lettori l’intero spettro degli studi dedicati a Tolkien che verranno presentati in questo convegno, durante sei sessioni, organizzate dalla dottoressa Dimitra Fimi (Dipartimento di Studi Umanistici della Cardiff Metropolitan University) e dal professor Thomas Honegger (Dipartimento di Studi Inglesi, Friedrich-Schiller-Universität Jena).

All’asta libro raro con tre poesie di Tolkien

Poche volte i collezionisti di scritti di J.R.R. Tolkien hanno un’occasione come questa. Il prossimo 2 agosto, infatti, un volume estremamente raro sarà battuto all’asta da Tennants Auctioneers a Leyburn, cittadina di 2000 abitanti della contea dello Yorkshire settentrionale, in Inghilterra. Si tratta della prima edizione di A Northern Venture: Verses by Members of the Leeds University English School Association, un libretto pubblicato nel 1923 dalla Swan Press, contenente 23 poesie scritte da membri dell’Associazione della facoltà di lingua inglese dell’università di Leeds.

Poche volte i collezionisti di scritti di J.R.R. Tolkien hanno un’occasione come questa. Il prossimo 2 agosto, infatti, un volume estremamente raro sarà battuto all’asta da Tennants Auctioneers a Leyburn, cittadina di 2000 abitanti della contea dello Yorkshire settentrionale, in Inghilterra. Si tratta della prima edizione di A Northern Venture: Verses by Members of the Leeds University English School Association, un libretto pubblicato nel 1923 dalla Swan Press, contenente 23 poesie scritte da membri dell’Associazione della facoltà di lingua inglese dell’università di Leeds.

La Swan Press, nata appena due anni prima, si era specializzata nella pubblicazione di poesie, stampando le collezioni del poeta e professore di Leeds Wilfred Rowland Childe (1890-1952) e antologie come A Northern Venture (1923) e Leeds University Verse: 1914-1924 (1924), che comprende appunto le poesie di Tolkien. I libretti della Swan Press erano pubblicati in tirature minime. La prima edizione di A Northern Venture, pubblicata nel giugno 1923, è stata di sole 170 copie e la ristampa di luglio era di altre 200 copie, identiche alla prima edizione. Questo titolo fu però un’eccezione, perché la maggior parte dei libretti di Swan Press non vennero affatto ristampati. Il 12 luglio 1923, il Times Literary Supplement fece una breve recensione di questo libretto: «Le immagini dai colori brillanti di W.R. Childe, i versi in dialetto di A.H. Smith, che conosce bene la contea dello Yorkshire e un paio di indovinelli in sassone di J.R.R. Tolkien sono forse le cose più pregevoli di questa modesta antologia».

La Swan Press, nata appena due anni prima, si era specializzata nella pubblicazione di poesie, stampando le collezioni del poeta e professore di Leeds Wilfred Rowland Childe (1890-1952) e antologie come A Northern Venture (1923) e Leeds University Verse: 1914-1924 (1924), che comprende appunto le poesie di Tolkien. I libretti della Swan Press erano pubblicati in tirature minime. La prima edizione di A Northern Venture, pubblicata nel giugno 1923, è stata di sole 170 copie e la ristampa di luglio era di altre 200 copie, identiche alla prima edizione. Questo titolo fu però un’eccezione, perché la maggior parte dei libretti di Swan Press non vennero affatto ristampati. Il 12 luglio 1923, il Times Literary Supplement fece una breve recensione di questo libretto: «Le immagini dai colori brillanti di W.R. Childe, i versi in dialetto di A.H. Smith, che conosce bene la contea dello Yorkshire e un paio di indovinelli in sassone di J.R.R. Tolkien sono forse le cose più pregevoli di questa modesta antologia».

Il volume all’asta è stimato tra le 3000 e 5000 sterline (tra i 3400 e i 5600 euro) e fa parte della vendita di agosto dedicata a libri, mappe, stampe e manoscritti. Nel lotto c’è anche una prima edizione di Apple Dapply, le nursery rhymes di Beatrix Potter, completa nella sua confezione originale e in condizioni eccezionalmente buone. Tutti i 130 lotti all’asta si potranno vedere martedì 1 agosto dalle 9 alle 17 e la mattina dell’asta.

Sulle orme di Tolkien 4: il convegno medievale

Essere a Leeds in questi giorni, ci dà la possibilità di partecipare al Congresso Internazionale Medievale (IMC), che lo splendido quadrante universitario di Leeds ospita dal 3 al 6 luglio. Organizzato dall’Istituto per gli Studi Medievali, sin dal suo inizio nel 1994, il congresso si è affermato come un evento annuale con una presenza di oltre 2.200 medievalisti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno intervengono medievalisti provenienti da oltre 50 Paesi, con ben 2.000 interventi individuali e 600 sessioni accademiche, oltre a una vasta gamma di spettacoli, letture, tavole rotonde, escursioni e laboratori: l’IMC è la più grande riunione annuale d’Europa. In questo è molto simile all’International Congress on Medieval Studies che si svolge ogni a Kalamazoo, nel Michigan (Usa), ma che riunisce oltre tremila studiosi interessati agli Studi Medievali. Al suo interno, prevede il «Tolkien at Kalamazoo», la sezione dedicata a Tolkien, che ormai comprende 6 sessioni di conferenze, 2 sessioni sull’influenza sugli scrittori successivi, un conferenza filologica, due spettacoli, un dramma recitato e anche un incontro commerciale, tutti dedicati a J.R.R. Tolkien… Tra l’altro, quest’anno tutto l’evento è cresciuto moltissimo dando largo spazio a laboratori di calligrafia, lezioni di spada medievale e spettacoli dal vivo.

Essere a Leeds in questi giorni, ci dà la possibilità di partecipare al Congresso Internazionale Medievale (IMC), che lo splendido quadrante universitario di Leeds ospita dal 3 al 6 luglio. Organizzato dall’Istituto per gli Studi Medievali, sin dal suo inizio nel 1994, il congresso si è affermato come un evento annuale con una presenza di oltre 2.200 medievalisti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno intervengono medievalisti provenienti da oltre 50 Paesi, con ben 2.000 interventi individuali e 600 sessioni accademiche, oltre a una vasta gamma di spettacoli, letture, tavole rotonde, escursioni e laboratori: l’IMC è la più grande riunione annuale d’Europa. In questo è molto simile all’International Congress on Medieval Studies che si svolge ogni a Kalamazoo, nel Michigan (Usa), ma che riunisce oltre tremila studiosi interessati agli Studi Medievali. Al suo interno, prevede il «Tolkien at Kalamazoo», la sezione dedicata a Tolkien, che ormai comprende 6 sessioni di conferenze, 2 sessioni sull’influenza sugli scrittori successivi, un conferenza filologica, due spettacoli, un dramma recitato e anche un incontro commerciale, tutti dedicati a J.R.R. Tolkien… Tra l’altro, quest’anno tutto l’evento è cresciuto moltissimo dando largo spazio a laboratori di calligrafia, lezioni di spada medievale e spettacoli dal vivo.

In occasione con l’inizio della nuova stagione di Game of Thrones il 16 luglio in Inghilterra (da noi in Italia in contemporanea con gli Usa alle 3 di notte del 17), i visitatori del campus possono farsi fotografare su una replica del Trono di Spade di Westeros, firmato dai membri del cast della serie della HBO. La cosa che però mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta è stata la Book Fair, la sezione dedicata agli editori specializzati sul Medioevo e il medievalismo: due ali dell’istituto completamente dedicate ai libri, con pubblicazioni mai viste. Saranno stati più di un centinaio di editori e oltre ventimila titoli: una cosa mai vista! Quando abbiamo fatto la pausa tutto l’edificio era peino di gente a comprare libri…

In occasione con l’inizio della nuova stagione di Game of Thrones il 16 luglio in Inghilterra (da noi in Italia in contemporanea con gli Usa alle 3 di notte del 17), i visitatori del campus possono farsi fotografare su una replica del Trono di Spade di Westeros, firmato dai membri del cast della serie della HBO. La cosa che però mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta è stata la Book Fair, la sezione dedicata agli editori specializzati sul Medioevo e il medievalismo: due ali dell’istituto completamente dedicate ai libri, con pubblicazioni mai viste. Saranno stati più di un centinaio di editori e oltre ventimila titoli: una cosa mai vista! Quando abbiamo fatto la pausa tutto l’edificio era peino di gente a comprare libri…

Sulle orme di Tolkien 3: a Leeds per il seminario

Dopo tre giorni a Oxford, passati per lo più nella Bodleian Library a studiare i documenti, ci siamo trasferiti a Leeds, nel nord dell’Inghilterra. A dire il vero, il viaggio è stato un po’ rocambolesco, ma è sufficiente dire che la tanto declamata puntualità britannica non si applica più né ai treni né alle corriere. L’unica possibile scusante può essere stata che a Oxford si festeggiava proprio quel giorno l’Alice Day, il giorno dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, con tanto di persone vestite da Cappellaio Matto e Bianconiglio. Sono sicuro che se avessi chiesto i motivi del ritardo, il capostazione ci avrebbe risposto: «Perché è sempre l’ora del tè, e negli intervalli non abbiamo il tempo di lavare le tazze».

Dopo tre giorni a Oxford, passati per lo più nella Bodleian Library a studiare i documenti, ci siamo trasferiti a Leeds, nel nord dell’Inghilterra. A dire il vero, il viaggio è stato un po’ rocambolesco, ma è sufficiente dire che la tanto declamata puntualità britannica non si applica più né ai treni né alle corriere. L’unica possibile scusante può essere stata che a Oxford si festeggiava proprio quel giorno l’Alice Day, il giorno dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, con tanto di persone vestite da Cappellaio Matto e Bianconiglio. Sono sicuro che se avessi chiesto i motivi del ritardo, il capostazione ci avrebbe risposto: «Perché è sempre l’ora del tè, e negli intervalli non abbiamo il tempo di lavare le tazze».

Sulle orme di Tolkien 1: l’AIST a Oxford e Leeds

Per chi studia le opere di J.R.R. Tolkien dovrebbe essere una tappa fissa. Così per la terza volta, abbiamo deciso di tornare a sfogliare e studiare i manoscritti a Oxford. La decisione ha coinvolto il presidente Roberto Arduini e il vicepresidente Claudio Antonio Testi, che per l’occasione hanno accettato di tenere un breve diario di viaggio, così da soddisfare la curiosità anche dei lettori del sito web. La Bodleian Library è uno dei due istituti in cui sono conservati i manoscritti di Tolkien. Il viaggio si è però trasformato in un percorso indietro nel tempo, sulle orme della vita dello scrittore, anche fuori dell’università, in quei luoghi che lo videro muoversi, discutere, ridere e bere… Ecco la prima puntata del diario di viaggio che toccherà sia Oxford sia Leeds, le due città in cui Tolkien visse e insegnò. Buona lettura!

Per chi studia le opere di J.R.R. Tolkien dovrebbe essere una tappa fissa. Così per la terza volta, abbiamo deciso di tornare a sfogliare e studiare i manoscritti a Oxford. La decisione ha coinvolto il presidente Roberto Arduini e il vicepresidente Claudio Antonio Testi, che per l’occasione hanno accettato di tenere un breve diario di viaggio, così da soddisfare la curiosità anche dei lettori del sito web. La Bodleian Library è uno dei due istituti in cui sono conservati i manoscritti di Tolkien. Il viaggio si è però trasformato in un percorso indietro nel tempo, sulle orme della vita dello scrittore, anche fuori dell’università, in quei luoghi che lo videro muoversi, discutere, ridere e bere… Ecco la prima puntata del diario di viaggio che toccherà sia Oxford sia Leeds, le due città in cui Tolkien visse e insegnò. Buona lettura!

A Leeds un seminario e 4 conferenze su Tolkien

Proseguono le conferenze internazionali dedicate a Tolkien: dopo il Tolkien in Vermont di aprile, il Popular Culture Association/American Culture Association di San Diego, tenutosi sempre ad aprile, e il International Congress on Medieval Studies tenutosi a maggio a Kalamazoo, a luglio sarà la volta di Leeds. La città ospiterà infatti due eventi culturali di rilievo, ovvero l’annuale Tolkien Society Seminar e l’International Medieval Congress 2017. I Tolkien Seminar 2017 si terranno il 2 luglio e la data è stata scelta proprio perché coincidesse con l’International Medieval Congress di Leeds, che si terrà dal 3 al 6 luglio e che quest’anno consta di un numero particolarmente alto di incontri su Tolkien.

Proseguono le conferenze internazionali dedicate a Tolkien: dopo il Tolkien in Vermont di aprile, il Popular Culture Association/American Culture Association di San Diego, tenutosi sempre ad aprile, e il International Congress on Medieval Studies tenutosi a maggio a Kalamazoo, a luglio sarà la volta di Leeds. La città ospiterà infatti due eventi culturali di rilievo, ovvero l’annuale Tolkien Society Seminar e l’International Medieval Congress 2017. I Tolkien Seminar 2017 si terranno il 2 luglio e la data è stata scelta proprio perché coincidesse con l’International Medieval Congress di Leeds, che si terrà dal 3 al 6 luglio e che quest’anno consta di un numero particolarmente alto di incontri su Tolkien.

Tolkien all’estero: ecco la stagione 2016

La primavera e l’estate prossime saranno ricche di eventi e conferenze a tema tolkieniano che avranno luogo in giro per il mondo: vi presentiamo i più interessanti. Per ulteriori approfondimenti, che includono anche gli eventi meno accademici, vi consigliamo di seguire il gruppo Facebook International Tolkien Fellowship List of Events, dove spesso vengono anche segnalati i raduni dei vari Smial, compresi quelli italiani. Ugualmente da segnalare è Tolkien Transactions, un report mensile sul blog curato da Troels Forchammer, volto appunto a dar conto dei contenuti su Tolkien che compaiono online, siano essi dedicati agli eventi, alle recensioni, saggi e notizie di varia natura.

La primavera e l’estate prossime saranno ricche di eventi e conferenze a tema tolkieniano che avranno luogo in giro per il mondo: vi presentiamo i più interessanti. Per ulteriori approfondimenti, che includono anche gli eventi meno accademici, vi consigliamo di seguire il gruppo Facebook International Tolkien Fellowship List of Events, dove spesso vengono anche segnalati i raduni dei vari Smial, compresi quelli italiani. Ugualmente da segnalare è Tolkien Transactions, un report mensile sul blog curato da Troels Forchammer, volto appunto a dar conto dei contenuti su Tolkien che compaiono online, siano essi dedicati agli eventi, alle recensioni, saggi e notizie di varia natura.

Popular Culture Association (PCA)

Seattle, Washington; 22-25 marzo 2016

La bozza del programma, curato da Robin Reid, si può trovare qui. Tra i relatori ci sarà Martin Baker, che presenterà il World Hobbit Project: una tavola rotonda accademica che vedrà presenti Leslie Donovan, Janet Croft, Brad Eden, Janice Bogstad e lo stesso Martin Baker. Ci saranno inoltre diversi interventi sull’adattamento, la traduzione, la ricezione e molto altro. Una nota positiva da segnalare riguardo al PCA è la possibilità di approfondire ogni sessione e leggere gli abstract di tutti gli inteventi; ci saranno ben otto sessioni che riguarderanno l’area dei Tolkien Studies, che avranno quindi un buon rilievo in questo evento di portata nazionale.

13th Annual Tolkien in Vermont Conference

13th Annual Tolkien in Vermont Conference

Burlington, Vermonth; 10-12 aprile 2016

Il tema di quest’anno sarà “Tolkien e la cultura popolare” e avrà come relatore principale Robin Reid. Il programma sarà presto disponibile sul sito Tolkien in Vermonth. Questo piccolo ma interessante evento, organizzato da Chris Vaccaro, vede solitamente la presenza di un misto ben riuscito tra insegnanti, studenti e studiosi indipendenti.

Tolkien’s Philosophy of Language

13 seminario della Deutsche Tolkien Gesellschaft (DTF)

Con la collaborazione della Friedrich Schiller University Jena e della Walking Tree Publishers

6-8 maggio 2016

Maggiori informazioni sull’evento si possono trovare qui.

Tolkien at Kalamazoo

International Congress on Medieval Studies

Western Michigan University, Kalamazoo Michigan; 12-15 maggio 2016

Il programma delle sessioni su Tolkien e il medievalismo è già disponibile a questo link, dove si può visionare il programma preliminare. Ci saranno sette sessioni dedicate a Tolkien, la maggior parte curate da Brad Eden e alcuni collaboratori. Quest’anno, uno degli ospiti di spicco sarà Jane Chance, che si occuperà di un intervento dal titolo “Come leggere J.R.R. Tolkien che legge la madre di Grendel”. La ICMS è un evento di vasta portata, che solito richiama circa 3000 partecipanti per assistere ad interventi dedicati a tutti gli aspetti del Medioevo e del medievalismo.

Tolkien Among Scholars: 7th Unquendor Lustrum Conference 2016

In collaborazione con la Leiden University Centre for the Arts in Society e la Dutch Tolkien Society Unquendor

In collaborazione con la Leiden University Centre for the Arts in Society e la Dutch Tolkien Society Unquendor

18 giugno 2016

I relatori principali di questa conferenza internazionale saranno Thomas M. Honegger e Paul Smith; il programma sarà reso noto sul sito dedicato.

Tolkien Society Seminar 2016

Leeds, UK; 3 luglio 2016

Il tema per il seminario di quest’anno sarà “Vita, morte e immortalità” e se siete interessati a presentare il vostro contributo, la scadenza per la consegna è il 25 marzo; il Call for papers e maggiori informazioni si possono trovare a questo link. Il seminario avrà luogo il giorno prima dell’inizio dell’International Medieval Congress, che si svolgerà nel medesimo luogo, dove potrete trovare altri interessanti interventi su Tolkien (vedi sotto).

International Medieval Congress

International Medieval Congress

Leeds University; 4-7 luglio 2016

Per questa conferenza, Dimitra Fimi ha organizzato due sessioni. Similmente a quanto accade per Kalamazoo, questo evento attira migliaia di medievalisti ogni anno. Il programma verrà pubblicato sul sito dedicato.

New York Tolkien Conference

Baruch College, New York city; 16 luglio 2016

Questo evento, organizzato da Jessica Burke e Anthony Burdge, torna per il secondo anno dopo la fortunata edizione dell’anno scorso. Il tema pensato per quest’anno sarà “Gli Inklings e la scienza”, e figureranno come ospiti d’onore Kristine Larsen e Jared Lobdell. Il call for papers non è ancora stato lanciato; per avere gli aggiornamenti è necessario tenere d’occhio il sito dedicato all’evento .

Mythcon 47

Mythopoeic Society

Mythopoeic Society

San Antonio, Texas; 5-8 agosto 2016

Per questa edizione è stato scelto il tema “I volti della mitologia: antica, medievale e moderna”. Gli ospiti d’onore saranno lo studioso Andrew Lazo e l’autore Midori Snyder. Il call for papers si può trovare qui ; la scadenza è fissata per il primo maggio, ed è possibile inviare i propri contributi a Jason Fisher, il coordinatore dell’evento.

LINK ESTERNI

– Sito della PCA

– Sito dedicato alla 13th Annual Tolkien in Vermont conference

– Sito dedicato al seminario Tolkien’s Philosophy of Language

– Sito dedicato a Tolkien at Kalamazoo

– Sito dedicato a Tolkien Among Scholars: 7th Unquendor Lustrum Conference 2016

– Sito della Tolkien Society, pagina dedicata ai seminari 2016

– Sito dedicato alla International Medieval Congress

– Sito dedicato alla New York Tolkien Conference

– Sito della Mythopoeic Society, pagina dedicata al Mythcon 47

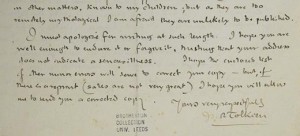

I timori di J.R.R. Tolkien in una lettera inedita

Siamo alle solite: c’è la realtà e quella riportata. Ecco la seconda sotto forma di notizia: una lettera inedita dello scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) rivela le sue preoccupazioni per l’andamento delle vendite dello Hobbit (1937), giudicate scarse subito dopo la sua uscita. Il romanzo di Tolkien uscì il 21 settembre 1937 e quest’anno se ne è festeggiato il 75esimo anniversario, come abbiamo scritto qui. Era il primo libro di quello che allora era un tranquillo e sconosciuto professore di inglese all’università di Oxford. La lettera inedita è stata ritrovata in una collezione di scritti di Tolkien custodita nella biblioteca dell’Università di Leeds, dove insegnò dal 1921 al 1925 prima di trasferirsi a Oxford. Scrivendo ad Arthur Ransome, Tolkien faceva presente che avrebbe voluto fosse pubblicata una seconda edizione rivista dello Hobbit, ma non era sicuro che ci sarebbe stata «perché le vendite non sono poi così elevate». L’autografo rivela anche che Ramsone suggerì all’autore di modificare alcune parti del libro e che Tolkien fu felice di apportare per rendere la narrazione più scorrevole. Fin qui è quello che riportano le agenzie di stampa, la Bbc inglese e soprattutto il sito della Facoltà di inglese dell’università di Leeds. Ora vediamo però cosa c’è di nuovo e cosa in realtà si sapeva già.

Siamo alle solite: c’è la realtà e quella riportata. Ecco la seconda sotto forma di notizia: una lettera inedita dello scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) rivela le sue preoccupazioni per l’andamento delle vendite dello Hobbit (1937), giudicate scarse subito dopo la sua uscita. Il romanzo di Tolkien uscì il 21 settembre 1937 e quest’anno se ne è festeggiato il 75esimo anniversario, come abbiamo scritto qui. Era il primo libro di quello che allora era un tranquillo e sconosciuto professore di inglese all’università di Oxford. La lettera inedita è stata ritrovata in una collezione di scritti di Tolkien custodita nella biblioteca dell’Università di Leeds, dove insegnò dal 1921 al 1925 prima di trasferirsi a Oxford. Scrivendo ad Arthur Ransome, Tolkien faceva presente che avrebbe voluto fosse pubblicata una seconda edizione rivista dello Hobbit, ma non era sicuro che ci sarebbe stata «perché le vendite non sono poi così elevate». L’autografo rivela anche che Ramsone suggerì all’autore di modificare alcune parti del libro e che Tolkien fu felice di apportare per rendere la narrazione più scorrevole. Fin qui è quello che riportano le agenzie di stampa, la Bbc inglese e soprattutto il sito della Facoltà di inglese dell’università di Leeds. Ora vediamo però cosa c’è di nuovo e cosa in realtà si sapeva già.