Sulla mostra evento dedicata all’arte di Tolkien,

Sulla mostra evento dedicata all’arte di Tolkien,

Tolkien: Maker of Middle-earth e inaugurata soltanto pochi giorni fa, il 1 giugno, sono già state spese molte parole, articoli e approfondimenti (noi ne abbiamo scritto qui). Quello però che non è stato raccontato è l’emozione, per chi non ha avuto ancora la fortuna di andarci, di arrivare a Oxford: la città in cui Tolkien ha insegnato e vissuto. per gran parte della sua vita.

Attraversare le vie dove lui è stesso passato, incontrare per strada i professori che insegnano agli atenei e che indossano ancora le toghe che troviamo nelle sue fotografie, vedere i college e il giardino botanico e magari fare anche una pausa, tra fish and chips e club sandwich, a The Eagle and Child, il pub rinomato per i ritrovi degli Inklings, non rappresenta una gita come un’altra.

Perché a Oxford, in qualche modo, ci si sente più vicini al Professore, come se lo avessimo appena visto uscire dalla porta del pub, con la pipa in mano, pronto per incamminarsi verso casa e riprendere i suoi scritti, da dove li aveva lasciati, o per tornare verso la Bodleian Library, ad approfondire qualche dettaglio linguistico. Il solo lasciarsi coinvolgere da tutto questo, rende lo studioso o il fan di Tolkien quasi pronto per fare poi il suo ingresso nell’imponente Weston Library, di Broad Street, dove una grande insegna indica che quello è il posto giusto: oggi si può incontrare davvero J.R.R. Tolkien, attraverso la testimonianza del suo lavoro, del suo pensiero, della sua arte. Noi l’abbiamo fatto per voi, con l’auspicio che possa diventare un incentivo per andarci di persona.

Perché a Oxford, in qualche modo, ci si sente più vicini al Professore, come se lo avessimo appena visto uscire dalla porta del pub, con la pipa in mano, pronto per incamminarsi verso casa e riprendere i suoi scritti, da dove li aveva lasciati, o per tornare verso la Bodleian Library, ad approfondire qualche dettaglio linguistico. Il solo lasciarsi coinvolgere da tutto questo, rende lo studioso o il fan di Tolkien quasi pronto per fare poi il suo ingresso nell’imponente Weston Library, di Broad Street, dove una grande insegna indica che quello è il posto giusto: oggi si può incontrare davvero J.R.R. Tolkien, attraverso la testimonianza del suo lavoro, del suo pensiero, della sua arte. Noi l’abbiamo fatto per voi, con l’auspicio che possa diventare un incentivo per andarci di persona.

Tag: Wayne G. Hammond

I vincitori dei Tolkien Society Awards 2018

Il 22 aprile sono stati annunciati i vincitori dei Tolkien Society Awards 2017, i premi conferiti dalla Tolkien Society conferiti alle eccellenze negli studi tolkieniani e nelle creazioni artistiche ispirate alle opere del Professore, con l’obiettivo di “cercare di divulgare al pubblico, e di promuovere la ricerca, riguardo alla vita e alle opere del Professor John Ronald Reuel Tolkien CBE” (Comandante dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, ndt).

Il 22 aprile sono stati annunciati i vincitori dei Tolkien Society Awards 2017, i premi conferiti dalla Tolkien Society conferiti alle eccellenze negli studi tolkieniani e nelle creazioni artistiche ispirate alle opere del Professore, con l’obiettivo di “cercare di divulgare al pubblico, e di promuovere la ricerca, riguardo alla vita e alle opere del Professor John Ronald Reuel Tolkien CBE” (Comandante dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, ndt).

Quest’anno, oltre alle storiche categorie dedicate agli articoli, ai libri e alle opere d’arte, si è aggiunta la nomination per il miglior sito web dedicato a Tolkien.

Le nostre congratulazione a tutti i vincitori!

Nel 2019 festa dei 50anni per la Tolkien Society

Ogni anno la Tolkien Society organizza alcuni degli eventi tolkieniani più attesi, in particolare i Tolkien Seminar (che quest’anno si terranno domenica primo luglio a Leeds e si incentreranno sul tema Tolkien the Pagan? Reading Middle-earth through a Spiritual Lens) e l’Oxonmoot (abbiamo recentemente parlato dell’edizione del 2018 in questo articolo). Ma nel 2019 un altro grande evento attende i tolkieniani di tutto il mondo: la Tolkien Society inglese celebrerà i 50 anni di attività e già si annunciano festeggiamenti in grande stile dal 7 all’11 luglio. L’evento ha già un un intero sito dedicato, con tanto di countdown per l’inizio delle celebrazioni. Mancano 497 giorni, ma conviene cominciare ad organizzarsi per non perdere l’occasione di prendere parte a questo ritrovo davvero eccezionale!

Ogni anno la Tolkien Society organizza alcuni degli eventi tolkieniani più attesi, in particolare i Tolkien Seminar (che quest’anno si terranno domenica primo luglio a Leeds e si incentreranno sul tema Tolkien the Pagan? Reading Middle-earth through a Spiritual Lens) e l’Oxonmoot (abbiamo recentemente parlato dell’edizione del 2018 in questo articolo). Ma nel 2019 un altro grande evento attende i tolkieniani di tutto il mondo: la Tolkien Society inglese celebrerà i 50 anni di attività e già si annunciano festeggiamenti in grande stile dal 7 all’11 luglio. L’evento ha già un un intero sito dedicato, con tanto di countdown per l’inizio delle celebrazioni. Mancano 497 giorni, ma conviene cominciare ad organizzarsi per non perdere l’occasione di prendere parte a questo ritrovo davvero eccezionale!

Strenne di Natale 2017: Bompiani cambia solo le copertine

Manca davvero poco a Natale, ed è ora di iniziare a pensare ai regali! Per far cosa gradita a un appassionato tolkieniano non c’è nulla di meglio di un libro: i titoli disponibili sono davvero tantissimi, a partire dalle opere primarie per passare poi ai testi di critica. Per iniziare, rimane sempre valida la nostra bibliografia consigliata; per orientarsi tra i moltissimi volumi di saggistica pubblicati negli anni può anche essere utile consultare la nostra rubrica Le pillole di Claudio Testi, vera e propria bibliografia ragionata in cui lo studioso, segretario dell’Istituto Filosofico di Studi Tomistici e vicepresidente dell’AIST, li analizza brevemente ed esprime la propria valutazione. Se invece preferite optare per i titoli più recenti, quest’anno la scelta è abbastanza limitata, pur se interessante.

Manca davvero poco a Natale, ed è ora di iniziare a pensare ai regali! Per far cosa gradita a un appassionato tolkieniano non c’è nulla di meglio di un libro: i titoli disponibili sono davvero tantissimi, a partire dalle opere primarie per passare poi ai testi di critica. Per iniziare, rimane sempre valida la nostra bibliografia consigliata; per orientarsi tra i moltissimi volumi di saggistica pubblicati negli anni può anche essere utile consultare la nostra rubrica Le pillole di Claudio Testi, vera e propria bibliografia ragionata in cui lo studioso, segretario dell’Istituto Filosofico di Studi Tomistici e vicepresidente dell’AIST, li analizza brevemente ed esprime la propria valutazione. Se invece preferite optare per i titoli più recenti, quest’anno la scelta è abbastanza limitata, pur se interessante.

Esce il nuovo Tolkien Companion and Guide

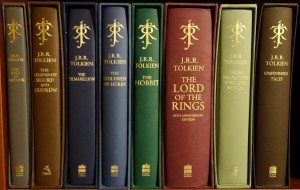

A undici anni dalla pubblicazione del J.R.R. Tolkien Companion and Guide, esce oggi la seconda edizione dell’imprescindibile opera biografica curata da Christina Scull e Wayne G. Hammond. Era il 2006 quando i due volumi del Companion and Guide fecero la loro comparsa sugli scaffali, a firma dei coniugi Hammond & Scull: un volume, titolato Chronology, raccoglieva i dettagli dell’evoluzione del legendarium tolkieniano e della vita accademica e personale dell’autore, con ricerca approfondita sulle fonti contemporanee – tra questi, la fitta corrispondenza e gli scritti accademici; il secondo volume, Reader’s Guide, includeva invece voci alfabetiche sugli argomenti più disparati – tra cui brevi biografie di persone importanti nella vita di Tolkien, e informazioni relative alle fonti e agli sconvolgimenti politici e sociali vissuti dall’autore. Il Companion and Guide riscosse un incredibile successo e, nell’ottobre 2016, Hammond e Scull annunciarono sul loro blog che presto sarebbe uscita una seconda edizione riveduta, ampliata e corretta. Dopo alcuni slittamenti, quel giorno è finalmente arrivato.

A undici anni dalla pubblicazione del J.R.R. Tolkien Companion and Guide, esce oggi la seconda edizione dell’imprescindibile opera biografica curata da Christina Scull e Wayne G. Hammond. Era il 2006 quando i due volumi del Companion and Guide fecero la loro comparsa sugli scaffali, a firma dei coniugi Hammond & Scull: un volume, titolato Chronology, raccoglieva i dettagli dell’evoluzione del legendarium tolkieniano e della vita accademica e personale dell’autore, con ricerca approfondita sulle fonti contemporanee – tra questi, la fitta corrispondenza e gli scritti accademici; il secondo volume, Reader’s Guide, includeva invece voci alfabetiche sugli argomenti più disparati – tra cui brevi biografie di persone importanti nella vita di Tolkien, e informazioni relative alle fonti e agli sconvolgimenti politici e sociali vissuti dall’autore. Il Companion and Guide riscosse un incredibile successo e, nell’ottobre 2016, Hammond e Scull annunciarono sul loro blog che presto sarebbe uscita una seconda edizione riveduta, ampliata e corretta. Dopo alcuni slittamenti, quel giorno è finalmente arrivato.

Tolkien e l’Italia: la recensione di Wu Ming 4

Avevamo già annunciato l’uscita del volume Tolkien e l’Italia curato da Oronzo Cilli (Il Cerchio Editore, 2016) in un articolo che potete leggere qui. Ora eccovi una recensione ad opera di Wu Ming 4, socio fondatore Aist e noto scrittore del collettivo omonimo e soprattutto, in questa sede, autore di diverse pubblicazioni dedicate a J.R.R. Tolkien (oltre che di un romanzo Stella del mattino), l’ultimo dei quali Difendere la Terra di Mezzo in cui è riuscito brillantemente, come scrive lui stesso, a «divulgare alcune tesi e punti di vista sull’opera di Tolkien che sono soprattutto patrimonio della comunità degli studiosi e di renderli accessibili a una platea più vasta», oltre a presentare acute analisi su temi e personaggi delle opere di Tolkien. È per questo motivo che siamo lieti di proporre ai lettori una recensione di chi i libri li legge e analizza in profondità. Buona lettura!

Tolkien, gli esperantisti e il sonno di Omero

Come sempre, la dialettica porta dibattito e nuove riflessioni. Avevamo già annunciato l’uscita del volume J.R.R.Tolkien l’esperantista – prima dell’arrivo di Bilbo Baggins curato da Oronzo Cilli (Cafagna Editore, 2015), pubblicando la prefazione che ne aveva scritto lo studioso inglese John Garth, che potete leggere qui. Ora eccovi una recensione ad opera di Wu Ming 4, socio fondatore Aist e noto scrittore del collettivo omonimo e soprattutto, in questa sede, autore di diverse pubblicazioni dedicate a J.R.R. Tolkien (oltre che di un romanzo Stella del mattino), l’ultimo dei quali Difendere la Terra di Mezzo in cui è riuscito brillantemente, come scrive lui stesso, a «divulgare alcune tesi e punti di vista sull’opera di Tolkien che sono soprattutto patrimonio della comunità degli studiosi e di renderli accessibili a una platea più vasta», oltre a presentare acute analisi su temi e personaggi delle opere di Tolkien. È per questo motivo che siamo lieti di proporre ai lettori una recensione di chi i libri li legge e analizza in profondità. Buona lettura!

Il 4/5/2017 svelata la storia di Beren e Lúthien

Sicuramente avete tutti letto che ci sarà un nuovo libro di J.R.R. Tolkien uscirà nel maggio del prossimo anno: Beren e Lúthien sarà pubblicato nel 4 maggio 2017 a poche settimane dal centenario del momento in cui la giovane Edith danzò per John Ronald nei boschi di Roos nella primavera del 1917 (su come questo momento influenzò le opere di Tolkien è analizzato in maniera eccellente, ad esempio, da Michael Flowers in A Hemlock by any other name…). L’attesa è talmente grande che questo libro è già stato denominato la «Centenary Edition». Come sempre, però, girano molte ipotesi poco fondate su di esso. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Sicuramente avete tutti letto che ci sarà un nuovo libro di J.R.R. Tolkien uscirà nel maggio del prossimo anno: Beren e Lúthien sarà pubblicato nel 4 maggio 2017 a poche settimane dal centenario del momento in cui la giovane Edith danzò per John Ronald nei boschi di Roos nella primavera del 1917 (su come questo momento influenzò le opere di Tolkien è analizzato in maniera eccellente, ad esempio, da Michael Flowers in A Hemlock by any other name…). L’attesa è talmente grande che questo libro è già stato denominato la «Centenary Edition». Come sempre, però, girano molte ipotesi poco fondate su di esso. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Non sono perdute le due poesie «ritrovate» a Oxford

Come al solito bisogna fare chiarezza. Siti web e quotidiani online hanno pubblicato la notizia che sono state ritrovate un paio di poesie di Tolkien, pubblicate nel 1936 in un oscuro giornale scolastico. «Undiscovered J R R Tolkien poems found in 1936 school magazine», è il titolo di oggi dell’Oxford Mail. Un po’ più vicina al vero è la BBC, che ha titolato: «JRR Tolkien poems found in Abingdon school annual». “Ritrovate” è il termine giusto da usare, mentre dire che le poesie sono state “scoperte” è errato. Naturalmente per quotidiani e siti web italiani (dal

Come al solito bisogna fare chiarezza. Siti web e quotidiani online hanno pubblicato la notizia che sono state ritrovate un paio di poesie di Tolkien, pubblicate nel 1936 in un oscuro giornale scolastico. «Undiscovered J R R Tolkien poems found in 1936 school magazine», è il titolo di oggi dell’Oxford Mail. Un po’ più vicina al vero è la BBC, che ha titolato: «JRR Tolkien poems found in Abingdon school annual». “Ritrovate” è il termine giusto da usare, mentre dire che le poesie sono state “scoperte” è errato. Naturalmente per quotidiani e siti web italiani (dal

Corriere all’Internazionale, dall’Avvenire al Giornale), si tratta di una “nuova scoperta”. Ecco il perché è falso.

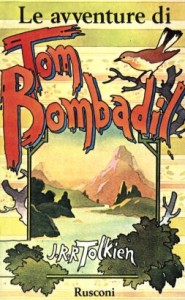

Pubblicate le “nuove” Avventure di Tom Bombadil

Dopo averlo annunciato già in passato, ecco che è ora disponibile una nuova edizione delle Avventure di Tom Bombadil in inglese. A firmare il volume sono Wayne Hammond e Christina Scull, due dei più infaticabili ricercatori dell’opera tolkieniana. Le Avventure di Tom Bombadil, la cui pubblicazione avvenne originariamente nel 1962, sono una raccolta di sedici poesie, ma soltanto due hanno veramente a che fare con il personaggio di Tom Bombadil. La genesi del libro, come racconta Tom Shippey, trova le sue radici nel 1961 a opera di Jane Neave, zia di John Ronald Reuel, che suggerì al Professore di tirar fuori un piccolo volume, avente come centro il suddetto personaggio, che poteva essere acquistato come regalo natalizio.

Dopo averlo annunciato già in passato, ecco che è ora disponibile una nuova edizione delle Avventure di Tom Bombadil in inglese. A firmare il volume sono Wayne Hammond e Christina Scull, due dei più infaticabili ricercatori dell’opera tolkieniana. Le Avventure di Tom Bombadil, la cui pubblicazione avvenne originariamente nel 1962, sono una raccolta di sedici poesie, ma soltanto due hanno veramente a che fare con il personaggio di Tom Bombadil. La genesi del libro, come racconta Tom Shippey, trova le sue radici nel 1961 a opera di Jane Neave, zia di John Ronald Reuel, che suggerì al Professore di tirar fuori un piccolo volume, avente come centro il suddetto personaggio, che poteva essere acquistato come regalo natalizio.

Tolkien accolse il consiglio e riunì alcuni componimenti che egli stesso aveva steso in tempi diversi nel corso di quegli ultimi 40 anni. La maggior parte delle sedici poesie erano già state stampate in diverse pubblicazioni fra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, nel 1962 il Professore decise così di rivederle interamente, inserendole in una cornice concettuale più ampia, riportando Le Avventure come un traduzione dal Libro Rosso dei Confini Occidentali. Nella raccolta trovano dunque posto temi diversi come la numero 12 The Cat, originariamente scritta per la nipote Joanna, oppure The Mewlips, che non ha espliciti legami con la Terra di Mezzo, la decima Oliphaunt, attribuita a Sam Gamgee (recitata a Gollum davanti al Cancello Nero) e quella che W.H. Auden considerava la miglior poesia di Tolkien, The Sea-Bell.

Tolkien accolse il consiglio e riunì alcuni componimenti che egli stesso aveva steso in tempi diversi nel corso di quegli ultimi 40 anni. La maggior parte delle sedici poesie erano già state stampate in diverse pubblicazioni fra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, nel 1962 il Professore decise così di rivederle interamente, inserendole in una cornice concettuale più ampia, riportando Le Avventure come un traduzione dal Libro Rosso dei Confini Occidentali. Nella raccolta trovano dunque posto temi diversi come la numero 12 The Cat, originariamente scritta per la nipote Joanna, oppure The Mewlips, che non ha espliciti legami con la Terra di Mezzo, la decima Oliphaunt, attribuita a Sam Gamgee (recitata a Gollum davanti al Cancello Nero) e quella che W.H. Auden considerava la miglior poesia di Tolkien, The Sea-Bell.

Domenica 6 Aprile ore 11: gli abiti della Terra di Mezzo

Appuntamento da non perdere quello di questa settimana al corso “Conoscere Tolkien”, organizzato dall’Associazione romana studi Tolkieniani al museo Vigamus, in via Sabotino 4 a Roma. Dopo aver analizzato le opere più importanti dello scrittore nelle prime lezioni con un focus sul Silmarillion e un approfondimento tutto dedicato al Signore degli Anelli e a Lo Hobbit, dopo aver parlato delle principali tematiche che l’autore ha trattato, analizzando in particolare La Natura nelle opere di J.R.R. Tolkien, è ora la volta di spostare lo sguardo anche verso i film di Peter Jackson, con le due trilogie cinematografiche. Nella lezione di domenica 6 Aprile, dalle 11 alle 13, dal titolo Da Tolkien a Peter Jackson: gli abiti della Terra di Mezzo, Daniela Mastroddi e Manuel Chiofi ripercorreranno criticamente gli aspetti relativi alla sceneggiatura e alla realizzazione delle pellicole del regista neozelandese, l’impatto che hanno avuto sugli appassionati lettori di Tolkien, per poi concentrare l’attenzione sul confronto tra libri e film, soprattutto nell’aspetto più visibile, quello degli abiti della Terra di Mezzo.

Appuntamento da non perdere quello di questa settimana al corso “Conoscere Tolkien”, organizzato dall’Associazione romana studi Tolkieniani al museo Vigamus, in via Sabotino 4 a Roma. Dopo aver analizzato le opere più importanti dello scrittore nelle prime lezioni con un focus sul Silmarillion e un approfondimento tutto dedicato al Signore degli Anelli e a Lo Hobbit, dopo aver parlato delle principali tematiche che l’autore ha trattato, analizzando in particolare La Natura nelle opere di J.R.R. Tolkien, è ora la volta di spostare lo sguardo anche verso i film di Peter Jackson, con le due trilogie cinematografiche. Nella lezione di domenica 6 Aprile, dalle 11 alle 13, dal titolo Da Tolkien a Peter Jackson: gli abiti della Terra di Mezzo, Daniela Mastroddi e Manuel Chiofi ripercorreranno criticamente gli aspetti relativi alla sceneggiatura e alla realizzazione delle pellicole del regista neozelandese, l’impatto che hanno avuto sugli appassionati lettori di Tolkien, per poi concentrare l’attenzione sul confronto tra libri e film, soprattutto nell’aspetto più visibile, quello degli abiti della Terra di Mezzo.

Premio a Verlyn Flieger: diario della Mythcon 44

Si è conclusa nel migliore dei modi la 44esima edizione della Mythcon, la conferenza annuale della Mythopoeic Society, (la Tolkien Society negli Usa) che si svolge solitamente in campus universitario a fine luglio o inizio agosto. Quest’anno come annunciato qui e qui, si è svolta nel Michigan, presso la Michigan State University. Ogni conferenza è costruito attorno a un tema legato agli studi sugli Inklings o alla letteratura fantastica. Ogni anno sono ospiti d’onore un autore e uno studioso di questi argomenti. Conferenze, tavole rotonde, reading, spettacoli teatrali, una mostra d’arte, un mercatino di libri e oggetti vari, e altre attività riempiono i quattro giorni di manifestazione. Uno degli eventi clou è il banchetto, la cena ufficiale che si svolge l’ultima sera, dopo la quale vengono premiati i vincitori dei Mythopoeic Award. Vogliamo, però, partire subito dalla notizia più attesa: Verlyn Flieger ha vinto il premio della critica! Verlyn ottiene così il suo terzo riconoscimento per uno studio dedicato a Tolkien. Abbiamo parlato qui dell’antologia dei suoi saggi Green Suns and Faërie: Essays on J.R.R. Tolkien. Per festeggiarla, presentiamo un piccolo reportage della Mythcon scritto da Chris F. Cooper: un noto autore di storie a fumetti per la casa Marvel (qui la sua produzione), affetto dalla sindrome delle gambe senza riposo, a causa del morso di insetto patogeno in Sud America.

Si è conclusa nel migliore dei modi la 44esima edizione della Mythcon, la conferenza annuale della Mythopoeic Society, (la Tolkien Society negli Usa) che si svolge solitamente in campus universitario a fine luglio o inizio agosto. Quest’anno come annunciato qui e qui, si è svolta nel Michigan, presso la Michigan State University. Ogni conferenza è costruito attorno a un tema legato agli studi sugli Inklings o alla letteratura fantastica. Ogni anno sono ospiti d’onore un autore e uno studioso di questi argomenti. Conferenze, tavole rotonde, reading, spettacoli teatrali, una mostra d’arte, un mercatino di libri e oggetti vari, e altre attività riempiono i quattro giorni di manifestazione. Uno degli eventi clou è il banchetto, la cena ufficiale che si svolge l’ultima sera, dopo la quale vengono premiati i vincitori dei Mythopoeic Award. Vogliamo, però, partire subito dalla notizia più attesa: Verlyn Flieger ha vinto il premio della critica! Verlyn ottiene così il suo terzo riconoscimento per uno studio dedicato a Tolkien. Abbiamo parlato qui dell’antologia dei suoi saggi Green Suns and Faërie: Essays on J.R.R. Tolkien. Per festeggiarla, presentiamo un piccolo reportage della Mythcon scritto da Chris F. Cooper: un noto autore di storie a fumetti per la casa Marvel (qui la sua produzione), affetto dalla sindrome delle gambe senza riposo, a causa del morso di insetto patogeno in Sud America.

Due lettere di J.R.R. Tolkien salvano una biblioteca di Oxford

La storia che stiamo per raccontare è a lieto fine e, come sempre, J.R.R. Tolkien vi ha avuto una parte importante. Tutto risale a poco più di un anno fa quando, per far fronte alla crisi economica, il Consiglio di Contea dell’Oxfordshire decise di chiudere 20 delle 43 biblioteche pubbliche per ridurre le spese. Tra queste anche la piccola biblioteca di Deddington, 30 km a nord di Oxford. Bibliotecari e abitanti si sono riuniti e hanno pensato a come unire le forze per scongiurare la minaccia, con qualche forma di protesta. Poi, uno di loro si è ricordato di un evento passato…

La storia che stiamo per raccontare è a lieto fine e, come sempre, J.R.R. Tolkien vi ha avuto una parte importante. Tutto risale a poco più di un anno fa quando, per far fronte alla crisi economica, il Consiglio di Contea dell’Oxfordshire decise di chiudere 20 delle 43 biblioteche pubbliche per ridurre le spese. Tra queste anche la piccola biblioteca di Deddington, 30 km a nord di Oxford. Bibliotecari e abitanti si sono riuniti e hanno pensato a come unire le forze per scongiurare la minaccia, con qualche forma di protesta. Poi, uno di loro si è ricordato di un evento passato…