PREMESSA

PREMESSA

Nel suo documentato articolo “La tematica religiosa in Tolkien: analisi di alcune vie interpretative” (Mareghett A. – Sassanelli I., “Vive in fondo alle cose la freschezza più cara”, Aracne, Roma, 2022 pp. 91-117), Ivano Sassanelli ancora una volta presta attenzione a Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien (ESD, Bologna, 2014). Qui, pur negli apprezzamenti, mi rivolge alcune critiche a cui mi sento obbligato a dare breve replica, in aggiunta a quanto già da me rilevato in un precedente articolo, convinto che il dibattito, se fatto in maniera seria, non pregiudizialmetne orientata e documentata è sempre utile

Nella prima parte del citato saggio Sassanelli afferma che nel dibattito sulla religione in Tolkien vi sono state due direttrici fondamentali: quella che considera l’opera di Tolkien Pagana e/o/aut Cristiana [par. 1.1 nel suo saggio] e quella che considera il suo mondo poco religioso perché vi vede un Dio immensamente lontano [1.2]. Egli poi [2] illustra quattro approcci alternativi, tra quali appare anche il suo, esposto ne Il Vangelo di Gollum e poi ribadito nella conclusione [3]). Santi Pagani è discusso soprattutto nella prima parte e parzialmente nella seconda.

PAGANO, CRISTIANO, CATTOLICO, RELIGIOSO

L’articolo esordisce con l’invito, del tutto condivisibile, a basare lo studio dell’opera tolkieniana soprattutto sui suoi testi di Tolkien (pp. 92-93), dopo di che, all’inizio del paragrafo 1.1, afferma:

“le aggettivazioni “pagana” e “cristiana”, non essendo mai state richiamate dall’autore come elementi descrittivi dei suoi racconti, risultano piuttosto essere prevalentemente (se non esclusivamente) tipiche del Mondo Primario, ossia del mondo dell’autore, del lettore e degli studiosi e mal si conciliano col Mondo Secondario della Terra di Mezzo in cui non sussistono, dal punto di vista religioso e storico, gli stessi presupposti riscontrabili nel “nostro mondo). Per queste motivazioni solo le “fonti”, i “principi generali” (poi esemplificati nel testo) o i “motivi particolari” (poi usati nella storia narrata) possono essere definiti o descritti come “pagani”, “cristiani”, “cattolici”, “moderni”, “pre–moderni”, “post–moderni”, “tradizionali” e cosi via. (“La tematica..”, p.93, corsivi aggiunti)

Sassanelli dice qui che è errato attribuire gli aggettivi di “cristiano” o “pagano” (così come quelli di “cattolico”, “moderno” ecc…: si veda la seconda frase) ai racconti di Tolkien in quanto:

a) l’autore non li ha mai usati

b) sono prevalentemente tipici del mondo primario.

Ovviamente una tale posizione implica una critica a Santi Pagani ove questi aggettivi vengono “massicciamente” usati perché si sostiene sostanzialmente che il mondo di Tolkien è specificamente pagano ma in armonia col cristianesimo e per questo la sua opera è cattolica (cfr. Santi Pagani, pp. 100-101).

Il principio sopra enucleato da Sassanelli è però molto “forte” e impegnativo da “sostenere”, anche alla luce dei alcuni testi tolkieniani, che Sassanelli, conosce bene e che correttamente ricorda:

Certamente qualcuno potrebbe osservare che Tolkien stesso nella lettera (n. 165) del giugno 1955 inviata alla Houghton Mifflin Co., ha affermato: ≪In ogni caso io sono cristiano; ma la “Terza Era” non era un mondo cristiano≫; oppure che nella bozza di lettera (n. 186) dell’aprile 1956 destinata a Joanna de Bortadano, egli scriveva: “La storia in realtà e la storia di cosa e accaduto nell’anno X a.C., e si dà il caso che sia accaduta a persone che erano in quel modo!” (“La tematica…”, p.96)

Per spiegare come la lettera 165 non contraddica il principio proposto da Sassanelli, secondo il quale l’aggettivo “cristiano” non è stato richiamato dall’autore per descrivere i suoi racconti, scrive:

In primo luogo nella lettera del 1955, Tolkien ha affermato la non cristianità della Terza Era come risposta tanto al rischio dell’allegoria quanto alle critiche secondo cui nel suo racconto non era presente la religione. Ciò ha condotto l’oxoniense a sottolineare che il suo Legendarium era stato impostato su un mondo monoteista di “teologia naturale” (“La tematica…”, p. 97, corsivi aggiunti)

Un rilievo giusto questo di Sassanelli, che però non mi pare riesca a “parare il colpo”. Che Tolkien affermi che il suo è un mondo non cristiano in cui però è presente un monoteismo basato sulla teologia naturale, non toglie il fatto che egli stesso usi l’aggettivo “cristiano” per caratterizzare ciò che un suo racconto non è1.

Sassanelli in merito considera anche un’altra lettera “problematica”, la 142, ove Tolkien come noto afferma che “Il SDA è un’opera fondamentalmente religiosa e cattolica”. Da ciò infatti segue ovviamente che “il SDA è un’opera cattolica”, ma anche che è un’opera “cristiana”, dato che il cattolicesimo è una certa interpretazione del cristianesimo. Per evitare l’inferenza Sassanelli spiegherà che questi aggettivi vanno riservati alle fonti e non all’opera, ma anche facendo ciò non riuscirà a evitare una contraddizione (cfr. sotto IV.).

Inoltre, non si capisce perché, mentre “pagano” e “cristiano” non si possono applicare ai racconti di Tolkien in quanto tipici del mondo primario, Sassanelli poi applichi ai medesimi racconti gli aggettivi “religioso” (cfr. sotto IV), “monoteista” e “di teologia naturale” che sono anch’essi tipici del Mondo Primario. In questo senso l’applicazione inversa (che rimprovera, peraltro correttamente, al mio approccio: si veda la citazione sotto riportata al paragrafo III) è a mio avviso inevitabile: è infatti impossibile studiare un’opera senza approcciarla e qualificarla con termini usati in primis per il nostro mondo.

Per questo il seguente rilievo, che nega la qualifica di accademico a una marea di studi tra cui, oltre al mio, anche quelli di Shippey, Flieger e… di Tolkien medesimo, è molto discutibile:

Ciò implica che in nessun caso, soprattutto in un contesto di riflessione accademica, la Terra di Mezzo può essere associata a un periodo storico e a un mondo “pagano”, “precristiano”, “cristiano”, “cattolico”, “moderno” o “pre–moderno” che sia. (“La tematica…”, p. 103)

DIO, NATURALE E SOPRANNATURALE

Nella parte 1.2 del suo saggio Sassanelli esamina poi il filone che vede la lontananza e quasi l’assenza di Dio nelle vicende della Terra di Mezzo (p.103 ss.). Qui gli autori di riferimento sono soprattutto Shippey, Flieger e Wu Ming 4, ma si accenna ancora a Santi Pagani:

Una delle problematiche più evidenti di quest’ultima impostazione, riguarda il fatto che ogni affermazione, da parte di critici e studiosi, circa l’intervento diretto di Dio, dei Valar o di qualsivoglia entità soprannaturale nel Mondo Secondario dell’oxoniense, risulterebbe, di per ciò stesso, una “cristianizzazione dell’opera tolkieniana”.

Ciò, però, come si vedrà nelle pagine seguenti, non può essere condiviso in quanto le categorie concettuali di “naturale” e “soprannaturale” — la cui esistenza, compresenza e correlazione costituiscono l’ossatura dell’essenza “religiosa” della narrativa tolkieniana e segnatamente de Il Signore degli Anelli — non possono essere equiparate a quelle di “pagano” e “cristiano”, in quanto, come detto in precedenza, e come evidenziato dalle stesse parole di Testi quando afferma “Tenendo ben ferme le distinzioni e definizioni sopra espresse e applicandole all’opera tolkieniana” (corsivo nostro), questa eguaglianza e quest’accostamento sono da identificarsi non tanto come un’interpretazione delle opere del Professore ma, piuttosto, come una semplice “applicazione” (da noi definita inversa) al Mondo Secondario tolkieniano di concetti tipici del Mondo Primario e del tutto estranei alla Terra di Mezzo. A voler usare le parole di Tolkien si potrebbe dire che le ossa del bue portano con se questi attributi del Mondo Primario — in quanto da esso derivano — ma una volta che esse entrano nel calderone della narrazione del Mondo Secondario, la minestra che ci viene ammannita dall’autore non può più avere le stesse categorie del Mondo Primario, pena vedere realizzata una “applicazione inversa”” (“La tematica…”, p. 106, corsivi aggiunti)

Il brano mi offre l’opportunità di chiarire un punto di Santi Pagani che da qualcuno è stato frainteso, ovvero quello della relazione tra l’esistenza di Dio e il paganesimo. A volte ho l’impressione che chi legge Santi Pagani consideri “paganesimo” sinonimo di “ateismo”. Nel mio libro ho invece chiaramente detto che il paganesimo non implica l’ateismo (Santi Pagani pp. 135-136) e che anzi l’esistenza di Dio è un contenuto proprio della cultura pagana, come attesta ad esempio l’opera pagana di Aristotele, che arriva a dimostrare l’esistenza di un motore immobile (Santi Pagani, p. 133). Il concetto di “paganesimo” inteso come inconciliabile col cristianesimo e negante la trascendenza di Dio è invece propria degli approcci di Curry e Madsen, che io critico aspramente (Santi Pagani pp. 49 sgg.)2. Per questo, almeno per quanto riguarda la mia prospettiva, non è vero, come dice Sassanelli, che un intervento di Dio implica la cristianizzazione di un’opera. Eru nel Legendarium è una presenza innegabile e quando Tolkien, vuol dirci che Eru fa qualcosa, lo scrive chiaramente senza alcun bisogno di trovare significati nascosti tramite complicate interpretazioni dei suoi testi, come ben si vede nell’affondamento di Nùmenor:

Ilùvatar però sfoderò il proprio potere, mutando la faccia del mondo; e un grande abisso si spalancò nel mare tra Nùmenor e le Terre Imperiture, e le acque vi si precipitarono, e il frastuono e il fumo delle cateratte salì al cielo, e il mondo ne fu scosso. E tutte le flotte dei Nùmenóreani furono trascinate nell’abisso, dove si sprofondarono e vennero per sempre inghiottite (Il Silmarillion, Akallabéth, corsivi aggiunti)

Questo però non implica che allora il Silmarillion sia cristiano. Ripeto: la presenza e l’intervento di Dio sono presenti anche nella cultura pagana e non sono specifici di quella cristiana. Quello che è invece è specifico di questa cultura e che riguarda quello che io indico come piano soprannaturale e frutto di una rivelazione a cui l’uomo, con le solo forze della ragione non può accedere, è ad esempio la Uni-Trinità di Dio, e la sua incarnazione-morte-resurrezione et similia (Santi Pagani p. 96). Ecco perché è vero che in Santi Pagani si propone una equivalenza tra pagano-naturale e cristiano-soprannaturale: ma questa è una semplice questione di vocabolario, per quanto non gratuita, e ogni autore può usare certe “definizioni” nella misura in cui le spieghi chiaramente (cfr. Santi Pagani, pp. 96-99).

Proprio su questa terminologia ho l’impressione che tra me e Sassanelli vi sia un fraintendimento. Quando afferma che l’armonia tra naturale e soprannaturale sia interna ai racconti di Tolkien, mi pare infatti che consideri “soprannaturale” come sinonimo di “Divino” o in qualche modo “legato a Dio”. Dice ad esempio:

Infatti la letteratura tolkieniana può essere, a giusta ragione, definita una “divine narrative” oppure un “De vera religione” narrativo in cui la presenza del “religioso” (ossia del dialogo tra “naturale” e “soprannaturale”) risulta continua, seppur in molti casi non direttamente ed esplicitamente percepibile. (“La tematica…”, p. 115)

Se così stanno le cose, allora anche io accetto questo discorso senza problemi. E questo discorso è compatibilissimo con la prospettiva di Santi Pagani in cui, ripeto, “soprannaturale” indica ciò che è specifico della rivelazione giudaico-cristiana.

CONTRADDIZIONE E CONCLUSIONE

Mi pare infine che la proposta di Sassanelli abbia al suo interno una contraddizione perché:

Da un lato afferma che l’aggettivo “cristiano”, pagano”, “cattolico” non possono essere usati per caratterizzare l’opera di Tolkien perché usati principalmente per il mondo primario. Per questo egli dice che al limite possono essere usati per caratterizzare le fonti dell’opera di Tolkien (le ossa del bue: cfr. supra II)

Dall’altro, oltre a non dare una convincente spiegazione delle lettere 165 e 142 e della differenza tra “pagano” e “religioso” rispetto allo loro origine nel mondo primario (cfr. supra II.), dice esplicitamente delle narrazioni di Tolkien che:

Tali opere sono:

a) “Religiose” (nella narrazione);

b) “Cattoliche” (nelle fonti);

c) “Santificate” (nella loro essenza eucatastrofica). (“La tematica…”, p. 115)

Ora, se come scrive Sassanelli le “opere [di Tolkien] sono Cattoliche nelle fonti”, ne segue banalmente che sono Cattoliche almeno sotto un certo aspetto, e quindi sono Cattoliche e anche “Cristiane” (cfr. supra II.). Allo stesso modo, se io sono modenese nelle origini, allora sono anche “genericamente” modenese, come lo è chi è modenese per adozione, e sarà anche vero che entrambi siamo italiani. Ecco che quindi Sassanelli usa l’aggettivo “Cattolico” (e quindi “Cristiano”: cfr. supra II) proprio per caratterizzare l’opera di Tolkien (la minestra, e non le ossa), contraddicendo così il principio da lui enucleato (II). Per evitare questa aporia, Sassanelli avrebbe invece dovuto scrivere che “le fonti dell’opera di Tolkien sono cattoliche”: ma questo fatto banalmente vero, dovrebbe essere enunciato unitamente a un altro fatto, pure questo banalmente vero, in base al quale “le fonti delle opere di Tolkien sono (anche) pagane”, cosa che invece Sassanelli non fa.

Concludendo, la proposta di Sassanelli, il cui contenuto è molto argomentato e ben documentato, continua a non apparirmi, specie nelle intuizioni più profonde, in antitesi con la prospettiva di Santi Pagani, la cui più semplice articolazione evita però molte complicazioni e pericolose contraddizioni.

NOTE

DOCUMENTI

– Leggi la recensione su The Journal of Inklings Studies

– Leggi la recensione su Hither Shore

ARTICOLI PRECEDENTI:

– Leggi l’articolo Santi Pagani, risposta di Testi alle recensioni all’estero

– Leggi l’articolo Santi Pagani, quante recensioni all’estero!

– Leggi l’articolo Santi Pagani, ecco il carteggio Monda-Testi

– Leggi l’articolo Santi pagani, la recensione di Wu Ming 4 (1 parte)

– Leggi l’articolo Santi pagani, la recensione di Wu Ming 4 (2 parte)

LINK ESTERNI:

– Vai al sito della Walking Tree Publishers

– Vai al sito di Journal of Tolkien Research

.

Esce domani in libreria J.R.R. Tolkien e Il Signore degli Anelli – le controverse vicende di un autore e di un’opera (Carocci, 16, p. 152), a cura di Arnaldo Marcone, già professore di storia romana all’università di Roma Tre. Si tratta di una raccolta di saggi divulgativi, scritti da «contributori di formazione e di cultura diverse uniti dalla comune ammirazione per lo scrittore inglese e da una intesa personale molto forte» – si legge nella premessa – ovvero «Accademici e liberi studiosi di varie parti del mondo [che] si sono virtualmente riuniti attorno a un tavolo per portare ciascuno un proprio contributo personale su uno scrittore e su una saga letteraria che negli scorsi decenni sono stati analizzati e sviscerati apparentemente in ogni modo possibile e immaginabile ma che, alla fine, riescono sempre e comunque a fornire angolazioni, punti di vista, temi freschi e intriganti».

Esce domani in libreria J.R.R. Tolkien e Il Signore degli Anelli – le controverse vicende di un autore e di un’opera (Carocci, 16, p. 152), a cura di Arnaldo Marcone, già professore di storia romana all’università di Roma Tre. Si tratta di una raccolta di saggi divulgativi, scritti da «contributori di formazione e di cultura diverse uniti dalla comune ammirazione per lo scrittore inglese e da una intesa personale molto forte» – si legge nella premessa – ovvero «Accademici e liberi studiosi di varie parti del mondo [che] si sono virtualmente riuniti attorno a un tavolo per portare ciascuno un proprio contributo personale su uno scrittore e su una saga letteraria che negli scorsi decenni sono stati analizzati e sviscerati apparentemente in ogni modo possibile e immaginabile ma che, alla fine, riescono sempre e comunque a fornire angolazioni, punti di vista, temi freschi e intriganti».

Esce oggi il nuovo numero de «I Quaderni di Arda», che inaugura una rinnovata serie editoriale e una nuova numerazione. A partire da questa uscita, la rivista entra a far parte del

Esce oggi il nuovo numero de «I Quaderni di Arda», che inaugura una rinnovata serie editoriale e una nuova numerazione. A partire da questa uscita, la rivista entra a far parte del

Dopo esser passato nella seconda parte di Dicembre nel resto del mondo, Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim arriva finalmente al cinema anche da noi. È approdato infatti in sala il 1° gennaio 2025, dopo una lunghissima attesa più che giustificata, dato che il film diretto da Kenji Kamiyama si porta dietro alcune interessanti e inedite premesse. Innanzitutto, si tratta di un’opera in stile anime, una tecnica finora mai utilizzata per un adattamento del Legendarium, ma, ancora più importante, è il fatto che il film rappresenta un prequel della trilogia di Peter Jackson, diventando così un capitolo ufficiale della saga del Signore degli Anelli, iniziata 25 anni fa e continuata qualche decennio successivo con Lo Hobbit.

Dopo esser passato nella seconda parte di Dicembre nel resto del mondo, Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim arriva finalmente al cinema anche da noi. È approdato infatti in sala il 1° gennaio 2025, dopo una lunghissima attesa più che giustificata, dato che il film diretto da Kenji Kamiyama si porta dietro alcune interessanti e inedite premesse. Innanzitutto, si tratta di un’opera in stile anime, una tecnica finora mai utilizzata per un adattamento del Legendarium, ma, ancora più importante, è il fatto che il film rappresenta un prequel della trilogia di Peter Jackson, diventando così un capitolo ufficiale della saga del Signore degli Anelli, iniziata 25 anni fa e continuata qualche decennio successivo con Lo Hobbit.

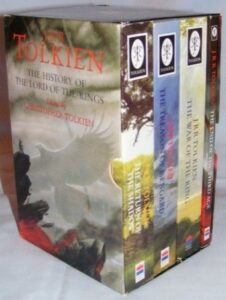

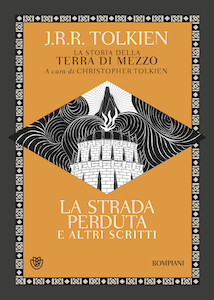

e una parte del nono (Sauron Defeated). Ad enfatizzarne la natura organica e la coesione interna l’editore HarperCollins ne ha col tempo reso disponibile anche un’edizione a sé stante, in cofanetto, il cui quarto volume, dal titolo The End of the Third Age, corrisponde alla prima sezione del nono originario.

e una parte del nono (Sauron Defeated). Ad enfatizzarne la natura organica e la coesione interna l’editore HarperCollins ne ha col tempo reso disponibile anche un’edizione a sé stante, in cofanetto, il cui quarto volume, dal titolo The End of the Third Age, corrisponde alla prima sezione del nono originario. difficoltà incontrate da Tolkien, specie all’inizio, nel dare al romanzo un’impostazione stabile e per lui soddisfacente. Da improbabili e piuttosto infantili inizi in cui Bilbo annuncia ai concittadini hobbit l’intenzione di partire per… prendere moglie (prima versione) o addirittura la prende sul serio, cresce per 39 anni un figlio, Bingo, che sostiene il ruolo che sarà infine di Frodo, e infine parte con lei (terza versione), la storia inizia infatti ad assumere davvero una forma solo quando l’autore concepisce i Cavalieri Neri, dando alla narrazione quella che oggi definiremmo una svolta dark e rendendola così considerevolmente più adulta. Va detto, tuttavia, che gli stessi Cavalieri Neri non avevano all’inizio una natura ben definita, come provato da un appunto ove si ipotizza addirittura che siano “Esseri dei Tumuli a cavallo”.

difficoltà incontrate da Tolkien, specie all’inizio, nel dare al romanzo un’impostazione stabile e per lui soddisfacente. Da improbabili e piuttosto infantili inizi in cui Bilbo annuncia ai concittadini hobbit l’intenzione di partire per… prendere moglie (prima versione) o addirittura la prende sul serio, cresce per 39 anni un figlio, Bingo, che sostiene il ruolo che sarà infine di Frodo, e infine parte con lei (terza versione), la storia inizia infatti ad assumere davvero una forma solo quando l’autore concepisce i Cavalieri Neri, dando alla narrazione quella che oggi definiremmo una svolta dark e rendendola così considerevolmente più adulta. Va detto, tuttavia, che gli stessi Cavalieri Neri non avevano all’inizio una natura ben definita, come provato da un appunto ove si ipotizza addirittura che siano “Esseri dei Tumuli a cavallo”. tutti i sensi, trattandosi di uno Hobbit – dal passato più tragico che glorioso e dal futuro che, per quanto rimastoci ignoto a causa dei successivi cambiamenti, si lascia immaginare in questa fase come quanto meno incerto. L’enorme differenza tra “Trotter” e Passolungo richiama alla mente la Lettera 163 a W.H. Auden, nella quale Tolkien, a romanzo pubblicato, scriveva all’amico ed estimatore: “Passolungo seduto in un angolo della locanda fu una sorpresa, e non avevo idea di chi fosse più di quanta ne avesse Frodo”. Alla luce del Ritorno dell’Ombra sappiamo ora che dove è scritto “Passolungo” bisogna leggere “Trotter”, e che effettivamente Tolkien “non aveva idea di chi fosse” e ci mise un po’ prima di farsela. “Trotter” non è una figura incolore, per nulla, e anche lui è circondato da un mistero, ma siamo ben lontani dalla profondità che in seguito caratterizzerà Passolungo/Aragorn, le cui radici, come sappiamo, affondano nel remoto passato fino a giungere alla Seconda Era. Mi permetto qui di passaggio una piccola critica alla traduzione di “Trotter” con “Passolesto”, in quanto, sebbene corretta, da un lato perde l’importante relazione onomatopeica del nome con il rumore prodotto dagli zoccoli di legno che caratterizzano il personaggio – “E ha le scarpe!” dice di lui il futuro Frodo per sottolinearne la peculiarità per uno hobbit – e dall’altro allude in modo troppo diretto al futuro “Passolungo”, cosa che trovo non del tutto opportuna viste le profonde differenze fra i due personaggi.

tutti i sensi, trattandosi di uno Hobbit – dal passato più tragico che glorioso e dal futuro che, per quanto rimastoci ignoto a causa dei successivi cambiamenti, si lascia immaginare in questa fase come quanto meno incerto. L’enorme differenza tra “Trotter” e Passolungo richiama alla mente la Lettera 163 a W.H. Auden, nella quale Tolkien, a romanzo pubblicato, scriveva all’amico ed estimatore: “Passolungo seduto in un angolo della locanda fu una sorpresa, e non avevo idea di chi fosse più di quanta ne avesse Frodo”. Alla luce del Ritorno dell’Ombra sappiamo ora che dove è scritto “Passolungo” bisogna leggere “Trotter”, e che effettivamente Tolkien “non aveva idea di chi fosse” e ci mise un po’ prima di farsela. “Trotter” non è una figura incolore, per nulla, e anche lui è circondato da un mistero, ma siamo ben lontani dalla profondità che in seguito caratterizzerà Passolungo/Aragorn, le cui radici, come sappiamo, affondano nel remoto passato fino a giungere alla Seconda Era. Mi permetto qui di passaggio una piccola critica alla traduzione di “Trotter” con “Passolesto”, in quanto, sebbene corretta, da un lato perde l’importante relazione onomatopeica del nome con il rumore prodotto dagli zoccoli di legno che caratterizzano il personaggio – “E ha le scarpe!” dice di lui il futuro Frodo per sottolinearne la peculiarità per uno hobbit – e dall’altro allude in modo troppo diretto al futuro “Passolungo”, cosa che trovo non del tutto opportuna viste le profonde differenze fra i due personaggi. successivamente tagliato si autodefinisce “un Aborigeno” e, immediatamente dopo, “l’Aborigeno di questa terra”. Se mantenuta, tale netta affermazione avrebbe forse eliminato alla radice la vexata quaestio del “chi è Tom Bombadil?”, tagliando le gambe a tutti i tentativi di “incastrarlo” a forza nella Terra di Mezzo “classificandolo” come Maia, alter ego di Eru e via cantando; purtroppo fu tolta, ma almeno lascia attestato che Tolkien, in origine, vedeva

successivamente tagliato si autodefinisce “un Aborigeno” e, immediatamente dopo, “l’Aborigeno di questa terra”. Se mantenuta, tale netta affermazione avrebbe forse eliminato alla radice la vexata quaestio del “chi è Tom Bombadil?”, tagliando le gambe a tutti i tentativi di “incastrarlo” a forza nella Terra di Mezzo “classificandolo” come Maia, alter ego di Eru e via cantando; purtroppo fu tolta, ma almeno lascia attestato che Tolkien, in origine, vedeva  inequivocabilmente il buon vecchio Tom come un abitante della Terra di Mezzo “non venuto da fuori”. La figura del “genius loci” si affaccia alla mente, non certo per la prima volta. Un altro aspetto interessante, se non addirittura sorprendente, riguarda il personaggio del Fattore Maggot, che in una versione scartata non solo non è uno Hobbit ma una creatura diversa e non ben specificata, di cui addirittura Tom Bombadil dice “siamo parenti […] alla lontana”, e in un’altra è un personaggio violento che si accompagna a dei cani feroci e, nel famoso incontro in cui Bingo, il futuro Frodo, cerca di sgraffignargli dei funghi lo apostrofa con un torvo “T’ammazzerei adesso […] non fossi il nipote del signor Rory”, cipiglio difficilmente conciliabile con il bonario, rustico hobbit dell’opera compiuta.

inequivocabilmente il buon vecchio Tom come un abitante della Terra di Mezzo “non venuto da fuori”. La figura del “genius loci” si affaccia alla mente, non certo per la prima volta. Un altro aspetto interessante, se non addirittura sorprendente, riguarda il personaggio del Fattore Maggot, che in una versione scartata non solo non è uno Hobbit ma una creatura diversa e non ben specificata, di cui addirittura Tom Bombadil dice “siamo parenti […] alla lontana”, e in un’altra è un personaggio violento che si accompagna a dei cani feroci e, nel famoso incontro in cui Bingo, il futuro Frodo, cerca di sgraffignargli dei funghi lo apostrofa con un torvo “T’ammazzerei adesso […] non fossi il nipote del signor Rory”, cipiglio difficilmente conciliabile con il bonario, rustico hobbit dell’opera compiuta. Prima di concludere, è giusto dare agli interessati alla lettura un onesto avvertimento: Il Ritorno dell’Ombra offre un’esperienza decisamente diversa da quella dei primi cinque volumi. Se infatti fino ad ora la Storia della Terra di Mezzo aveva parimenti soddisfatto sia il desiderio di conoscenza – tramite gli inediti e gli scritti linguistici – sia il “senso del meraviglioso” – tramite le versioni alquanto diverse dei miti fondativi, per quanto in costanza del quadro generale – è bene essere consapevoli che da qui e per un po’ a fare la parte del leone sarà la conoscenza. Questo non vuol dire che Il Ritorno dell’Ombra o “La Storia del Signore degli Anelli” in generale manchino di magia, tutt’altro, ma è giusto sottolineare che in questi volumi la componente “accademica” pesa maggiormente. Il Ritorno dell’Ombra è un tesoro inestimabile, ma è bene che il lettore sia preparato ad affrontare la mole di dettagli che Christopher analizza con l’ormai ben nota pignoleria nelle sue note, come ad esempio la girandola di hobbit dai nomi diversi che si alternano e si scambiano vertiginosamente parti e battute nel ruolo di compagni di viaggio di Bingo, il futuro Frodo.

Prima di concludere, è giusto dare agli interessati alla lettura un onesto avvertimento: Il Ritorno dell’Ombra offre un’esperienza decisamente diversa da quella dei primi cinque volumi. Se infatti fino ad ora la Storia della Terra di Mezzo aveva parimenti soddisfatto sia il desiderio di conoscenza – tramite gli inediti e gli scritti linguistici – sia il “senso del meraviglioso” – tramite le versioni alquanto diverse dei miti fondativi, per quanto in costanza del quadro generale – è bene essere consapevoli che da qui e per un po’ a fare la parte del leone sarà la conoscenza. Questo non vuol dire che Il Ritorno dell’Ombra o “La Storia del Signore degli Anelli” in generale manchino di magia, tutt’altro, ma è giusto sottolineare che in questi volumi la componente “accademica” pesa maggiormente. Il Ritorno dell’Ombra è un tesoro inestimabile, ma è bene che il lettore sia preparato ad affrontare la mole di dettagli che Christopher analizza con l’ormai ben nota pignoleria nelle sue note, come ad esempio la girandola di hobbit dai nomi diversi che si alternano e si scambiano vertiginosamente parti e battute nel ruolo di compagni di viaggio di Bingo, il futuro Frodo. Un’importante lacuna nella bibliografia italiana tolkieniana si è colmata il 10 gennaio 2024 con la pubblicazione di

Un’importante lacuna nella bibliografia italiana tolkieniana si è colmata il 10 gennaio 2024 con la pubblicazione di  «Come fai a raccogliere le fila di una vecchia vita? Come fai ad andare avanti, quando nel tuo cuore cominci a capire che non si torna indietro?» si domanda Frodo alla fine della versione cinematografica del Signore degli Anelli. Ecco una riflessione universale, che trascende lo specifico del personaggio, e che parla di tutti noi quando arriviamo alla cosiddetta mezza età, ci voltiamo indietro e improvvisamente ci compare davanti la distesa della vita, con tutto quello che abbiamo fatto. È questa l’aria che si respira tra le pagine del secondo Middle Artbook di Ivan Cavini (

«Come fai a raccogliere le fila di una vecchia vita? Come fai ad andare avanti, quando nel tuo cuore cominci a capire che non si torna indietro?» si domanda Frodo alla fine della versione cinematografica del Signore degli Anelli. Ecco una riflessione universale, che trascende lo specifico del personaggio, e che parla di tutti noi quando arriviamo alla cosiddetta mezza età, ci voltiamo indietro e improvvisamente ci compare davanti la distesa della vita, con tutto quello che abbiamo fatto. È questa l’aria che si respira tra le pagine del secondo Middle Artbook di Ivan Cavini ( Le visioni fantastiche di Ivan sono infatti sempre riportate sulla terra… di mezzo. La sua personale Contea è un lembo di Romagna incastrato tra gli Appennini e la Via Emilia. È quel borgo di Dozza dove nel corso della vita ha accumulato ricordi, immagini, visioni, e opere d’arte non soltanto sue, ma anche di tanti colleghi e colleghe, all’interno della Tana del Drago e della Rocca Sforzesca. Un paesaggio di dolci colline coltivate, con la pianura giù in fondo, un grappolo di case cresciuto intorno alla rocca, dentro la quale dorme il drago Fyrstan, una delle creazioni di Ivan, mentre altri rettili dimorano nel fossato. Un luogo dove la giovialità e il gusto del buon vivere fanno parte del carattere degli indigeni. Questo è un posto per hobbit, viene davvero da pensare sfogliando le fotografie dei luoghi dell’anima dell’artista.

Le visioni fantastiche di Ivan sono infatti sempre riportate sulla terra… di mezzo. La sua personale Contea è un lembo di Romagna incastrato tra gli Appennini e la Via Emilia. È quel borgo di Dozza dove nel corso della vita ha accumulato ricordi, immagini, visioni, e opere d’arte non soltanto sue, ma anche di tanti colleghi e colleghe, all’interno della Tana del Drago e della Rocca Sforzesca. Un paesaggio di dolci colline coltivate, con la pianura giù in fondo, un grappolo di case cresciuto intorno alla rocca, dentro la quale dorme il drago Fyrstan, una delle creazioni di Ivan, mentre altri rettili dimorano nel fossato. Un luogo dove la giovialità e il gusto del buon vivere fanno parte del carattere degli indigeni. Questo è un posto per hobbit, viene davvero da pensare sfogliando le fotografie dei luoghi dell’anima dell’artista. Quella di Ivan è ovviamente anche una reinterpretazione, o un reenacting, se vogliamo, con elementi originali. Ci si perde a scoprire dettagli nei disegni dell’artbook, come l’apparizione del professor Tolkien nei panni di Bilbo vicino al mulino di Ted Sandyman; o l’espressione perennemente triste di Théoden in ogni disegno in cui compare, figura resa in modo particolarissimo e non filologico, chissà forse per raccontarne la predestinazione, l’eccedenza, o piuttosto un alter ego dell’artista, un cameo hitchcockiano. Ma ancora guardando il suo Radagast sciamano con la pelle olivastra, la pittura rituale in faccia e il bastone intarsiato con figure d’animali, non può non tornare su la delusione per il modo comico-grottesco con cui Peter Jackson ha rappresentato questo personaggio nello Hobbit. Quanto saremmo stati più felici di vedere sullo schermo il Radagast di Ivan Cavini – magari interpretato da Morgan Freeman o da Wes Studi – che in un singolo ritratto ci racconta molto di più sul personaggio di quanto non abbia fatto il cinema trasformandolo in un clown.

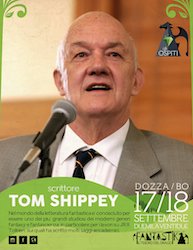

Quella di Ivan è ovviamente anche una reinterpretazione, o un reenacting, se vogliamo, con elementi originali. Ci si perde a scoprire dettagli nei disegni dell’artbook, come l’apparizione del professor Tolkien nei panni di Bilbo vicino al mulino di Ted Sandyman; o l’espressione perennemente triste di Théoden in ogni disegno in cui compare, figura resa in modo particolarissimo e non filologico, chissà forse per raccontarne la predestinazione, l’eccedenza, o piuttosto un alter ego dell’artista, un cameo hitchcockiano. Ma ancora guardando il suo Radagast sciamano con la pelle olivastra, la pittura rituale in faccia e il bastone intarsiato con figure d’animali, non può non tornare su la delusione per il modo comico-grottesco con cui Peter Jackson ha rappresentato questo personaggio nello Hobbit. Quanto saremmo stati più felici di vedere sullo schermo il Radagast di Ivan Cavini – magari interpretato da Morgan Freeman o da Wes Studi – che in un singolo ritratto ci racconta molto di più sul personaggio di quanto non abbia fatto il cinema trasformandolo in un clown. Se le statue a grandezza naturale di Barbalbero, del troll e del balrog esposte al Greisinger Museum di Jenins sono molto legate all’immaginario jacksoniano, il drago Fyrstan è invece un esemplare unico. Accovacciato sotto le proprie ali, come sotto un tepee indiano, Fyrstan dorme nel mastio della rocca di Dozza, per risvegliarsi ogni due anni in occasione di Fantastika, il festival dell’arte e dell’illustrazione fantasy. Nella sua ultima edizione il festival ha visto premiato con il drago d’oro niente meno che Tom Shippey, e in dieci anni ha visto transitare da Dozza i maggiori artisti fantasy italiani. Fyrstan veglia sul suo uovo. Dunque è femmina. Dunque c’è un secondo drago che prima o poi nascerà, il ciclo si compie, la strada va avanti, anzi… prosegue senza fine.

Se le statue a grandezza naturale di Barbalbero, del troll e del balrog esposte al Greisinger Museum di Jenins sono molto legate all’immaginario jacksoniano, il drago Fyrstan è invece un esemplare unico. Accovacciato sotto le proprie ali, come sotto un tepee indiano, Fyrstan dorme nel mastio della rocca di Dozza, per risvegliarsi ogni due anni in occasione di Fantastika, il festival dell’arte e dell’illustrazione fantasy. Nella sua ultima edizione il festival ha visto premiato con il drago d’oro niente meno che Tom Shippey, e in dieci anni ha visto transitare da Dozza i maggiori artisti fantasy italiani. Fyrstan veglia sul suo uovo. Dunque è femmina. Dunque c’è un secondo drago che prima o poi nascerà, il ciclo si compie, la strada va avanti, anzi… prosegue senza fine. Fra qualche giorno uscirà, unicamente in formato elettronico, il numero 26 della rivista Endòre, diretta da Franco Manni, con instancabile dedizione, da più di 30 anni: sotto la sua curatela sono, infatti, usciti almeno 37 numeri, in varie vesti editoriali:

Fra qualche giorno uscirà, unicamente in formato elettronico, il numero 26 della rivista Endòre, diretta da Franco Manni, con instancabile dedizione, da più di 30 anni: sotto la sua curatela sono, infatti, usciti almeno 37 numeri, in varie vesti editoriali:

«Un giorno L[ewis] mi ha detto: “Tollers, c’è troppo poco di quello che ci piace davvero nelle storie. Temo che dovremo provare a scrivere qualcosa noi stessi.” Ci accordammo che egli avrebbe provato il “viaggio nello spazio”, e io il “viaggio nel tempo”. Il suo risultato è ben noto. I miei sforzi, dopo alcuni capitoli promettenti, si sono prosciugati; era una strada troppo lunga per arrivare a quello che in realtà volevo fare: una nuova versione della leggenda di Atlantide. La scena finale sopravvive come La Caduta di Númenor. Questo affascinò molto Lewis (che la sentì leggere), e ci fece riferimento più volte nelle sue opere: per es. The Last of the Wine nelle sue poesie (Poems, 1964, p. 40). Nessuno di noi due si aspettava molto successo come dilettanti, e in realtà Lewis ha incontrato qualche difficoltà a far pubblicare Lontano dal pianeta silenzioso. E dopo tutto quello che è successo, il piacere e la ricompensa più duraturi per tutti e due è stato che ci siamo forniti storie da ascoltare o leggere che, in gran parte, ci piacevano. Naturalmente, a nessuno di noi due piaceva tutto quello che trovavamo nella narrativa dell’altro» (Lettera 294, 1967, in Lettere, p. 598-599).

«Un giorno L[ewis] mi ha detto: “Tollers, c’è troppo poco di quello che ci piace davvero nelle storie. Temo che dovremo provare a scrivere qualcosa noi stessi.” Ci accordammo che egli avrebbe provato il “viaggio nello spazio”, e io il “viaggio nel tempo”. Il suo risultato è ben noto. I miei sforzi, dopo alcuni capitoli promettenti, si sono prosciugati; era una strada troppo lunga per arrivare a quello che in realtà volevo fare: una nuova versione della leggenda di Atlantide. La scena finale sopravvive come La Caduta di Númenor. Questo affascinò molto Lewis (che la sentì leggere), e ci fece riferimento più volte nelle sue opere: per es. The Last of the Wine nelle sue poesie (Poems, 1964, p. 40). Nessuno di noi due si aspettava molto successo come dilettanti, e in realtà Lewis ha incontrato qualche difficoltà a far pubblicare Lontano dal pianeta silenzioso. E dopo tutto quello che è successo, il piacere e la ricompensa più duraturi per tutti e due è stato che ci siamo forniti storie da ascoltare o leggere che, in gran parte, ci piacevano. Naturalmente, a nessuno di noi due piaceva tutto quello che trovavamo nella narrativa dell’altro» (Lettera 294, 1967, in Lettere, p. 598-599). La crescita della popolazione e delle attività economiche produce una spinta a lasciare l’isola di Númenor per cercare nuove terre. Per farlo occorre armarsi. E gli armamenti che Tolkien descrive sembrano alquanto anacronistici rispetto alla cultura materiale della civiltà numenoreana: navi di metallo che navigano senza bisogno del vento; torri sempre più alte, tanto robuste quanto sgraziate; fortezze inespugnabili erette contro nemici inesistenti; scudi indistruttibili e «dardi [che] sono come tuono e sfrecciano per leghe senza mai mancare il colpo».

La crescita della popolazione e delle attività economiche produce una spinta a lasciare l’isola di Númenor per cercare nuove terre. Per farlo occorre armarsi. E gli armamenti che Tolkien descrive sembrano alquanto anacronistici rispetto alla cultura materiale della civiltà numenoreana: navi di metallo che navigano senza bisogno del vento; torri sempre più alte, tanto robuste quanto sgraziate; fortezze inespugnabili erette contro nemici inesistenti; scudi indistruttibili e «dardi [che] sono come tuono e sfrecciano per leghe senza mai mancare il colpo».

«La cosa più sorprendente è il suo così scarso interesse per la creazione di vocabolari esaurienti delle lingue elfiche. Non rifece mai niente di simile al minuscolo “dizionario” della lingua gnomica originale a cui ho attinto per le appendici del Libro dei Racconti perduti. È possibile che un’impresa del genere fosse sempre rimandata al giorno, che non sarebbe mai arrivato, in cui si fosse raggiunto uno stadio sufficientemente definitivo del lavoro. Nel frattempo, quella non era per lui una necessità primaria» (p. 423).

«La cosa più sorprendente è il suo così scarso interesse per la creazione di vocabolari esaurienti delle lingue elfiche. Non rifece mai niente di simile al minuscolo “dizionario” della lingua gnomica originale a cui ho attinto per le appendici del Libro dei Racconti perduti. È possibile che un’impresa del genere fosse sempre rimandata al giorno, che non sarebbe mai arrivato, in cui si fosse raggiunto uno stadio sufficientemente definitivo del lavoro. Nel frattempo, quella non era per lui una necessità primaria» (p. 423).